гҖҢж—ҘеёқгҒҢжңқй®®гҒ®зұігӮ’еҸҺеҘӘгҒ—гҒҹгҖҚпјҹпјҹпјҹ

жңқй®®еҚҠеі¶гҒ®ж—Ҙжң¬зөұжІ»жҷӮд»ЈгҖҒж—Ҙжң¬гҒҢжңқй®®гҒ®зұігӮ’з•ҘеҘӘгҒ—гҒҰ

жңқй®®гҒҢж·ұеҲ»гҒӘйЈҹзі§йӣЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁйҹ“еӣҪгҒҜдё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

д»ҘдёӢгҖҒгҖҺе…Ҙй–ҖгҖҖйҹ“еӣҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҖеӣҪе®ҡйҹ“еӣҪдёӯеӯҰж ЎеӣҪеҸІж•ҷ科жӣёгҖҖжҳҺзҹіжӣёеә—гҖҸгӮҲгӮҠ

вҖ•вҖ•вҖ•еј•з”ЁгҒҜгҒҳгӮҒвҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҢгғ»гғ»гғ»гҒЁгҒҸгҒ«гҖҒж—ҘеёқгҒ®еҪјгӮүгҒ®йЈҹзі§дёҚи¶ігӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒ

йҹ“еӣҪгҒӢгӮүзұігӮ’з•ҘеҘӘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҠӣгӮ’жіЁгҒ„гҒ гҖӮ

гҒқгҒ®гҒҹгӮҒйҹ“еӣҪгҒ®иҫІж°‘гҒҜеҪјгӮүгҒҢз”ҹз”ЈгҒ—гҒҹеӨҡгҒҸгҒ®зұігӮ’ж—Ҙжң¬гҒ«еҘӘгӮҸгӮҢгҖҒ

йЈўгҒҲгӮ’е…ҚгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгғ»гғ»гғ»гғ»гҖҚ

вҖ•вҖ•вҖ•еј•з”ЁгҒҠгӮҸгӮҠвҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢйҖҶгҒ«гҖҒ

ж—Ҙжң¬гҒӢгӮүжңқй®®гҒёзұігӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶеҪ“жҷӮгҒ®ж–°иҒһиЁҳдәӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

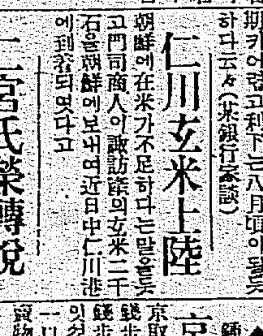

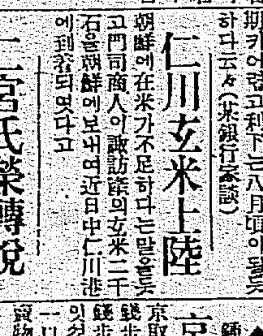

1935е№ҙ(жҳӯе’Ң10е№ҙ)8жңҲ21ж—Ҙжқұдәңж—Ҙе ұ

гҖҢж—Ҙжң¬еҶ…ең°жү•дёӢзұігҖҖжңқй®®гҒёйҖҶ移е…ҘгҖҖж”ҝеәңзұіжү•дёӢгӮ’иҰҒжңӣгҖҚ

жңқй®®гҒ§зұігҒҢдёҚи¶ігҒ—гҒҹжҷӮгҒҜж—Ҙжң¬гҒӢгӮүзұігҒҢйҖҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹиЁҳдәӢгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

1925е№ҙ(еӨ§жӯЈ14е№ҙ)7жңҲ25ж—Ҙжқұдәңж—Ҙе ұ

гҖҢд»Ғе·қзҺ„зұідёҠйҷёпҪһжңқй®®гҒ«еңЁзұігҒҢдёҚи¶ігҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮ’иҒһгҒҚгҖҒ

й–ҖеҸёе•ҶдәәгҒҢи«ҸиЁӘз”ЈгҒ®зҺ„зұіпј’еҚғзҹігӮ’жңқй®®гҒ«йҖҒгӮҠгҖҒиҝ‘ж—ҘдёӯгҒ«еҲ°зқҖгҖҚ

жңқй®®гҒ®жё…жҙҘгҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒҜеҜ’гҒҸгҒҰзұігҒ®ж Ҫеҹ№гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гӮүгҒ—гҒ„гҒ®гҒ гҒҢгҖҒ

дёӢиЁҳгҒ®иЁҳдәӢгҒ§гӮҸгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ

е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ1939е№ҙгҒ«гҒҜзҺ„зұігҒ§гҒҜгҒӘгҒҸзҷҪзұігҒҢйЈҹгҒ№гӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ

дҫЎж јжҡҙйЁ°гҒ®гҒЁгҒҚгҒ«гҒҜж–°жҪҹгҒӢгӮүзұігӮ’移е…ҘгҒ—гҒҰдҫЎж јгӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

1939е№ҙ(жҳӯе’Ң14е№ҙ)6жңҲ18ж—ҘгҖҖжқұдәңж—Ҙе ұ

гҖҢеҚ—жңқй®®зұіж–ӯеҝөгҒ—гҖҒж–°жҪҹгҒӢгӮүзҷҪзұіз§»е…ҘгҖӮ

пҪһеңЁеә«зұідёҚи¶ігҒЁдҫЎж јжҡҙйЁ°гҒ§жё…жҙҘзҷҪзұіжҒҗж…Ңз·©е’ҢгҖҚ

д»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзұігҒ®жөҒгӮҢгҒҜгҖҢжңқй®®вҶ’ж—Ҙжң¬гҖҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒ

гҖҢж—Ҙжң¬вҶ’жңқй®®гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬вҶ’жңқй®®гҒ®зұігҒ®жөҒгӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ

дёӢиЁҳгҒ®еҸ°ж№ҫз·ҸзқЈеәңгҒ®гҖҢеҸ°ж№ҫгҒ®зұігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиіҮж–ҷгҒӢгӮүгҖҒ

гҖҢеҸ°ж№ҫвҶ’жңқй®®вҶ’ж—Ҙжң¬гҖҚгҒ®зұігҒ®еӢ•еҗ‘гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮ

1935е№ҙ(жҳӯе’Ң10е№ҙ)1жңҲ гҖҢеҸ°ж№ҫгҒ®зұігҖҚ еҸ°ж№ҫз·ҸзқЈеәң

дёӢиЁҳгҒ®гҖҢжңқй®®гғЁгғӘгғҺ移е…Ҙй«ҳгҖҚгҒҜгҖҒжңқй®®вҶ’еҸ°ж№ҫгҒ®зұігҒ®еӢ•еҗ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

1932е№ҙпјҲжҳӯе’Ң7е№ҙпјүгҖҒ4510зҹігҖӮ

1933е№ҙпјҲжҳӯе’Ң8е№ҙпјүгҖҒ156зҹігҖӮ

1934е№ҙпјҲжҳӯе’Ң9е№ҙпјүгҖҒ512зҹігҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жңқй®®вҶ’еҸ°ж№ҫгҒ®з§»е…ҘгҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©з„ЎгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҢжңқй®®гғЁгғӘгғҺ移е…Ҙй«ҳгҖҚ

йҖҶгҒ«гҖҒеҸ°ж№ҫвҶ’жңқй®®гҒҜеӨ§йҮҸгҒ®и“¬иҺұзұігҒҢ移е…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

1925е№ҙпјҲеӨ§жӯЈ14е№ҙпјүгҖҒ3дёҮ3806зҹігҖӮ

1926е№ҙпјҲеӨ§жӯЈ15е№ҙпјүгҖҒ5дёҮ1427зҹігҖӮ

1929е№ҙпјҲжҳӯе’Ң4е№ҙпјүгҖҒ12дёҮ3861зҹігҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜ1932е№ҙпјҲжҳӯе’Ң7е№ҙпјүгҒ«йҹ“еӣҪвҶ’еҸ°ж№ҫгҒ«з§»е…ҘгҒ•гӮҢгҒҹ4510зҹігҒ®30еҖҚгҒ®йҮҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

1929е№ҙпјҲжҳӯе’Ң4е№ҙпјүгҖҒеҸ°ж№ҫвҶ’ж—Ҙжң¬гҒ«з§»е…ҘгҒ•гӮҢгҒҹйҮҸгҒҜ218дёҮзҹігҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ

еҸ°ж№ҫгҒҜ移еҮәй«ҳгҒ®95пј…гӮ’ж—Ҙжң¬гҒёгҖҒ5пј…гӮ’жңқй®®еҚҠеі¶гҒёз§»еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒӘгҒңжңқй®®гҒҢеҸ°ж№ҫгҒӢгӮү蓬иҺұзұігӮ’移е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢпјҹ

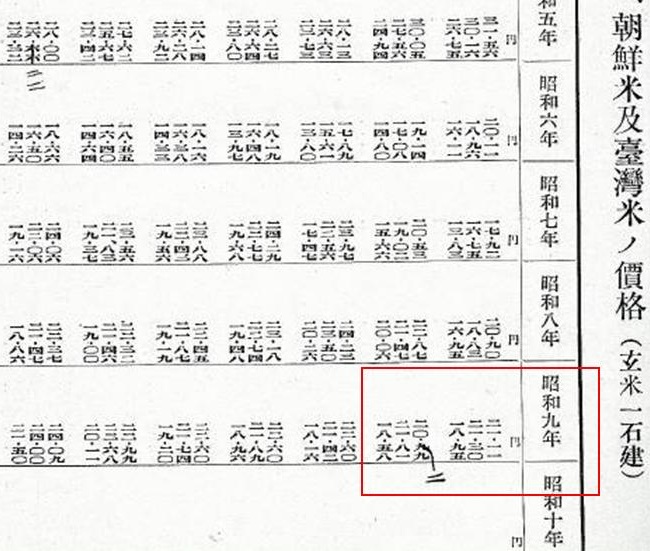

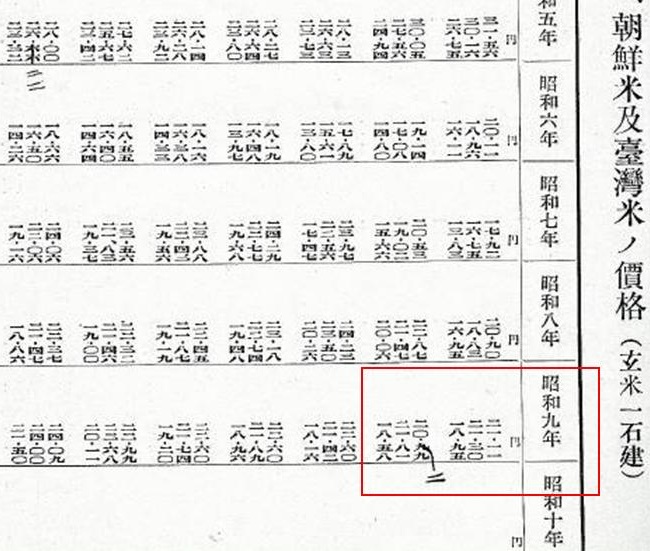

дёӢиЁҳгҒ®иіҮж–ҷгҒ§гҒҜгҖҒжҳӯе’Ң2е№ҙпҪһжҳӯе’Ң8е№ҙгҒҫгҒ§

еҸ°ж№ҫзұігҒҜж—Ҙжң¬еҶ…ең°зұігҒЁжҜ”гҒ№гҒҰгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠдҫЎж је·®гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ

жңқй®®зұігҒҜж—Ҙжң¬еҶ…ең°зұігҒЁжҺҘжҲҰгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮӢгҖӮ

гҖҢеҶ…ең°гғӢж–јгӮұгғ«еҶ…ең°зұігҖҒжңқй®®зұіеҸҠеҸ°ж№ҫзұігғҺдҫЎж јгҖҚ

жҳӯе’Ң9е№ҙгҒ®зұідҫЎ

11жңҲ

в—ҶеҶ…ең°зұівҶ’21.11еҶҶгҖӮ

в—Ҷжңқй®®зұівҶ’22.30еҶҶгҖӮ

12жңҲ

в—ҶеҶ…ең°зұівҶ’20.29еҶҶгҖӮ

в—Ҷжңқй®®зұівҶ’21.81еҶҶгҖӮ

жңқй®®зұігҒҢеҶ…ең°зұігӮҲгӮҠй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

еҪ“жҷӮгҒ®е…ҲйҖІеӣҪгҒ§зұігӮ’ж—Ҙеёёзҡ„гҒ«йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒҹеӣҪгҒҜж—Ҙжң¬гҒ гҒ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒ

гҒқгҒ®гҒЁгҒҚжңқй®®зұігҒҜгҖҢдё–з•ҢдёҖй«ҳгҒ„зұігҖҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҒӨгҒҫгӮҠжңқй®®гҒҜй«ҳеҖӨгҒ®жңқй®®зұігӮ’е•Ҷе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒёз§»еҮәгҒ—гҖҒ

иҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒҜеҸ°ж№ҫгҒӢгӮүе®үгҒ„蓬иҺұзұігӮ’移е…ҘгҒ—гҒҰйЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒҜжңқй®®гҒ®зұігӮ’й«ҳеҖӨгҒ§иІ·гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠе•ҶеҸ–еј•гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

дәӢе®ҹгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйҹ“еӣҪдәәгӮӮеӨҡгҒ„гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒ«гҖҒ

гҒӘгҒңдәӢе®ҹгӮ’жҚ»гҒҳжӣІгҒ’гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢпјҹ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

жңқй®®гҒ«гҒҜжқҺжңқжҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҖҢжҳҘзӘ®йәҰе¶әгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ

зұігҒЁйәҰгҒ®еҸҺз©«гҒ®з«ҜеўғжңҹгҒ§гҒӮгӮӢжҳҘгҒ«гҖҒйЈҹзі§зўәдҝқгҒ«зӘ®гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜж…ўжҖ§еҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒ

ж—Ҙжң¬жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰйЈўгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҺжңқй®®дәӢжғ…гҖҸ гӮ·гғЈгғ«гғ«гғ»гғҖгғ¬ 1874е№ҙ йҮ‘е®№жЁ©иЁі 1979е№ҙ е№іеҮЎзӨҫжқұжҙӢж–Үеә«

жңқй®®гҒ§гҒҜгҖҒйЈўйҘүгҒҢй »з№ҒгҒ«гҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

жңҖгӮӮиІ§гҒ—гҒ„йҡҺзҙҡгҒ®дәәгҒігҒЁгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҜе№ҙгҒ«2еәҰгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒ«иЁӘгӮҢгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҡгҖҒеӨ§йәҰгҒ®еҸҺз©«гӮ’еҫ…гҒӨгҒӮгҒ„гҒ гҒ®жҳҘзӘ®жңҹгҒ®6гҖҒ7жңҲгҖҒ

ж¬ЎгҒ„гҒ§зІҹйЎһгҒ®еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢеүҚгҒ®9гҖҒ10жңҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йҮ‘йҠӯгҒҜгҖҒжі•еӨ–гҒӘеҲ©еӯҗд»ҳгҒҚгҒ§гҒ—гҒӢеҖҹгӮҠгӮүгӮҢгҒҡгҖҒ

гӮҸгҒҡгҒӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®иІҜгҒҲгӮӮдҪҝгҒ„жһңгҒҹгҒ—гҒҹдёҚе№ёгҒӘдәәгҒігҒЁгҒҜгҖҒ

зұігӮ„гҒқгҒ®д»–гҒ®з©Җзү©гӮ’иІ·гҒҶгҒ“гҒЁгҒҷгӮүгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ

еҪјгӮүгҒ«ж®ӢгҒ•гӮҢгҒҹз”ҹгҒҚгӮӢзі§гҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒ

гҒҹгҒ еЎ©ж°ҙгҒ§з…®гҒӨгӮҒгҒҹгӮҸгҒҡгҒӢгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®иҚүжңЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

гҖҺе®ҮеһЈдёҖжҲҗж—ҘиЁҳ 2гҖҸ гҒҝгҒҷгҒҡжӣёжҲҝ гҖҢй–ўйҮңйҖЈзөЎиҲ№гҖҚ1988е№ҙ йҮ‘иіӣжұҖ жңқж—ҘйҒёжӣёгӮҲгӮҠ

пјҲжңқй®®з·ҸзқЈгҒ®ж—ҘиЁҳгҒӢгӮүпјү

е’ёйҸЎеҚ—еҢ—гҖҒжұҹеҺҹйҒ“пјҲжңқй®®еҢ—йғЁпјүд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮйЈўйӨ“гҒ«зҖ•гҒҷгӮӢиҖ…е°‘гҒӘгҒӢгӮүгҒҡгҒ—гҒҰ

еғ…гҒӢгҒ«иҚүж №жңЁзҡ®гҒ«гӮҲгӮҠгҒҰйңІе‘ҪгӮ’з№ӢгҒҺгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’иҒһгҒҚгҖҒ

з—ӣеҝғгҒ«е ӘгҒёгҒҡгҒ—гҒҰеҪ“и·ҜиҖ…гҒ«зіәгҒӣгҒ°гҖҒеҪјж°Ҹжӣ°гҒҸгҖҒ

гҖҢжңқй®®гҒ«гҒҰгҒҜе·Ұж§ҳгҒ®дәӢгҒҜзҸҚгҒ—гҒҸгӮӮгҒӘгҒҸд»Ҡй ғгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°жҜҺе№ҙеҗ„ең°гҒ«

зҸҫгҒҜгӮӢгӮӢдәӢиұЎгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒІгҒЁжңҲгӮӮгҒҷгӮҢгҒ°жңЁгҒ®и‘үгӮӮеҮәгҒҰиҚүгӮӮз”ҹгҒҡгӮӢгҒӢгӮү

еӨ«гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҒҰеҸҺз©«жңҹгҒҫгҒ§дҪ•гҒЁгҒӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖҚ

гҒЁгҒҰж·ұгҒҸй…Қж…®гҒҷгӮӢгҒ®ж§ҳеӯҗгӮӮгҒӘгҒӢгӮҠгҒ—гҖӮпјҲжҳӯе’Ң7е№ҙ3жңҲ31ж—Ҙд»ҳпјү

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

е®ҮеһЈз·ҸзқЈгҒҜж…ўжҖ§зҡ„гҒ«з–ІејҠгҒ—гҒҹиҫІж°‘гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’е®үе®ҡгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ

з·ҸзқЈеәңгӮ’гҒӮгҒ’гҒҰиҫІжқ‘жҢҜиҲҲйҒӢеӢ•гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ гҖӮ

жқҺжңқжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӣҪ家жҢҮе°ҺиҖ…гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

жқҺж°Ҹжңқй®®жҷӮд»ЈгҒ®иҫІж°‘гҒҹгҒЎгҒ®жғЁзҠ¶

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҺжңқй®®гҖҸгҖҖйҮ‘йҒ”еҜҝгҖҖ1958е№ҙгҖҖеІ©жіўж–°жӣё

иҫІжқ‘гҒ®иҚ’е»ғгҒҜгҒІгҒ©гҒҸгҖҒиҫІж°‘гҒҜжөҒж°‘гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ•гҒҫгӮҲгҒ„гҖҒ

гҒқгҒ®гҒҶгҒҲж—ұе®ігғ»ж°ҙе®ігғ»жӮӘз–«зӯүгҖ…гӮӮгҒҫгҒҹзӣёж¬ЎгҒ„гҒ§гҒ“гҒ®еӣҪгӮ’иҘІгҒЈгҒҹгҖӮ

йЎ•е®—гҒ®жҷӮгҒ®еӨ§йЈўйҘүпјҲ1671е№ҙпјүгҒҜйЈўгҒҲгҒЁз–«з—…гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжӯ»гӮ“гҒ гӮӮгҒ®гҒҜгҖҒ

еүҚдәҢиҖ…пјҲз§Җеҗүи»Қгғ»жәҖе·һи»ҚпјүгҒЁгҒ®жҲҰдәүгҒ«гӮҲгӮӢжӯ»дәЎиҖ…гӮҲгӮҠгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒ

йЈўж°‘гҒҜеў“гӮ’жҡҙгҒ„гҒҰжӯ»дҪ“гҒ®иЎЈгӮ’гҒҜгҒҺгҒЁгӮҠгҖҒиҰӘгҒҜеӯҗгӮ’жҚЁгҒҰгҒҰйҒ“з«ҜгҒ«иЎҢгҒҚеҖ’гӮҢгҒҹгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®йЈўж°‘гҒҜеӨүгҒҳгҒҰзҒ«иіҠгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢ

зҫӨзӣ—гҒЁгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒҶгҒ„гҒҶзҒҪе®ігҒҜжқҺжңқгҒ®еҫ©иҲҲжңҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹиӢұзҘ–гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гӮӮгҒҠгҒ“гӮҠгҖҒ

гҒқгҒ®25е№ҙй–“гҒ«з–«з—…гҒ«гӮҲгӮӢжӯ»иҖ…5пҪһ60дёҮгӮ’ж•°гҒҲгҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҖҒ

1812е№ҙгҒ«гҒҜйЈўж°‘гҒ®ж•°гҒҜе№іе®үйҒ“90дёҮгҖҒй»„жө·йҒ“52дёҮгҖҒжұҹеҺҹйҒ“12дёҮгҖҒ

ж…¶е°ҡйҒ“92дёҮгҖҒеҝ жё…йҒ“18дёҮгҖҒе…Ёзҫ…йҒ“69дёҮгҒ«гҒ®гҒјгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

гҖҺжӯӘгӮҒгӮүгӮҢгҒҹжңқй®®з·ҸзқЈеәңгҖҸгҖҖй»„ж–Үйӣ„гҖҖ1998е№ҙгҖҖе…үж–ҮзӨҫ

”з”ҹгҒҚең°зҚ„”гӮ’з”ҹгҒҚгҒҹжқҺжңқжңқй®®гҒ®иҫІж°‘гҒҹгҒЎ

гғ•гғ©гғігӮ№дәәе®Јж•ҷеё«гҒ®гӮ·гғЈгғ«гғ«гғ»гғҖгғ¬гҒҜгҖҒ

еҪ“жҷӮгҒ®жңқй®®зҺӢеӣҪгҒ®гҒҢгӮ“гҒ“гҒӘйҺ–еӣҪж”ҝзӯ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒҶжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҢ1871е№ҙгҒӢгӮүгҖҒ1872е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒй©ҡгҒҸгҒ№гҒҚйЈўйӨ“гҒҢжңқй®®еҚҠеі¶гӮ’иҘІгҒ„гҖҒ

еӣҪеңҹгҒҜиҚ’е»ғгҒ—гҒҹгҖӮгҒӮгҒҫгӮҠгҒ®й…·гҒ•гҒ«гҖҒиҘҝжө·еІёгҒ®дәәгҖ…гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҖҒ

еЁҳгӮ’дёӯеӣҪдәәгҒ®еҜҶиҲӘжҘӯиҖ…гҒ«1дәәеҪ“гҒҹгӮҠзұі1еҚҮгҒ§еЈІгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒ„гҒҹгҖӮ

еҢ—ж–№гҒ®еӣҪеўғгҒ®жЈ®жһ—гӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰйҒјжқұеҚҠеі¶гҒ«гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒ„гҒҹдҪ•дәәгҒӢгҒ®жңқй®®дәәгҒҜгҖҒ

жғЁгҒҹгӮүгҒ—гҒ„еӣҪзҠ¶гӮ’зөөгҒ«жҸҸгҒ„гҒҰе®Јж•ҷеё«йҒ”гҒ«зӨәгҒ—гҖҒ

гҖҢгҒ©гҒ“гҒ®йҒ“гҒ«гӮӮжӯ»дҪ“гҒҢи»ўгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚ

гҒЁиЁҙгҒҲгҒҹгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒЁгҒҚгҒ§гҒ•гҒҲгҖҒжңқй®®еӣҪзҺӢгҒҜгҖҒ

дёӯеӣҪгӮ„ж—Ҙжң¬гҒӢгӮүгҒ® йЈҹж–ҷиІ·е…ҘгӮҢгӮ’иЁұгҒҷгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒ

гӮҖгҒ—гӮҚеӣҪж°‘гҒ®еҚҠж•°гҒҢжӯ»гӮ“гҒ§гҒ„гҒҸгҒ®гӮ’ж”ҫзҪ®гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸйҒ“гӮ’йҒёгӮ“гҒ гҖӮгҖҚ

пјҲжңқй®®дәӢжғ…гғ»е№іеҮЎзӨҫжқұжҙӢж–Үеә«пјү

дёҒиӢҘ[йҮ‘+еәё]и‘—гҒ®гҖҺзү§ж°‘еҝғжӣёгҖҸгҒ§гӮӮгҖҒ

жқҺжңқзӨҫдјҡгҒ®иІӘе®ҳжұҡеҗҸгҒ®дёӢгҒ§гҒӮгҒҲгҒҗжӮІжғЁгҒӘжңқй®®иҫІж°‘з”ҹжҙ»гҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

пјҲдёӯз•Ҙпјү

жңқй®®иҫІж°‘гҒ®й–“гҒ«гҒҜгҖҒ

еҸӨжқҘгҒӢгӮүгҖҢжҳҘзӘ®гҖҒйәҰе¶әи¶ҠгҒҲйӣЈгҒ—гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҸӨи«әгҒҢгҒӮгӮӢгҒ»гҒ©гҒ гҒҢгҖҒ

иҫІж°‘гҒҜеҸҺз©«гҒ®5еүІд»ҘдёҠгҒҢе№ҙиІўгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ—гҖҒ

еҸҺз©«гҒ—гҒҹзұігӮӮзҝҢе№ҙ3жңҲгҒ®еҲқгӮҒгҒ”гӮҚгҒ«гҒҜе…ЁйғЁгҖҒйЈҹгҒ„гҒӨгҒҸгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

гҒқгҒ“гҒ§гҖҒгҒҳгӮ„гҒҢгҒ„гӮӮгӮ„йәҰгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢ6жңҲгҒҫгҒ§гҒ®3гғөжңҲгҒҜгҖҒ

жҳҘзӘ®жңҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ

жқҺжңқд»ҘжқҘгҖҒж•°зҷҫе№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰжңқй®®иҫІж°‘гҒ®иғҢиІ гҒҶ

жӯҙеҸІзҡ„гҒӘе®ҝз—ҫпјҲй•·гҒ„й–“жІ»гӮүгҒӘгҒ„з—…ж°—пјүгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜдәәгғӯгҒ®9еүІгӮ’еҚ гӮҒгӮӢиҫІж°‘гҒ®гҒҶгҒЎгҒ®8еүІгҒ®е°ҸдҪңдәәгҒҢгҖҒ

дҝқеӯҳйЈҹзі§гӮ’еҶ¬еӯЈгҒ«йЈҹгҒ„гҒӨгҒҸгҒ—гҖҒйәҰгҒ®еҸҺз©«жңҹгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҖҒиҚүгҒ®ж №гҖҒе№ІгҒ—иҚүгҖҒ

гҒ©гӮ“ж —гҖҒгҒЁгҒЎгҒ®е®ҹгҒӘгҒ©гҒ§йЈҹгҒ„гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§гҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жҘөз«ҜгҒӘе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒжқҫгҒ®жңЁгҒ®иЎЁзҡ®гҒЁжңЁиіӘгҒЁгҒ®й–“гҒ«

гҒӮгӮӢжҹ”гӮүгҒӢгҒ„зҷҪгҒ„йғЁеҲҶгӮ’гҒҜгҒҺгҒЁгҒЈгҒҰйЈҹз”ЁгҒ«гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдә”жңҲгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйәҰгҒ®жҲҗзҶҹгҒҷгӮӢгҒ®гӮ’еҫ…гҒЎгҒҚгӮҢгҒҡгҖҒ

з©ӮгҒҢгҒҫгҒ йқ’гҒҸд№ізҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’гҖҒз©Ӯе…ҲгҒ гҒ‘ж‘ҳгҒҝеҸ–гҒЈгҒҰзІҘгҒ«гҒ—гҒҰйЈҹгҒ№гҒҹгӮҠгҖҒ

гҒӣгҒЈгҒұгҒӨгҒҫгӮҢгҒ°зЁ®еӯҗзұҫгҒҫгҒ§йЈҹгҒ№гҒӨгҒҸгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

жңқй®®гҒ®иҫІжӣёгҖҒиҫІеҸІгӮ’иӘӯгӮҖгҒЁдёӯеӣҪгҒ®иҫІж°‘гҒЁй…·дјјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

ж—ұе®ігҖҒж°ҙе®ігҖҒйўЁе®ігҖҒгҒІгӮҮгҒҶе®ігҖҒйңңе®ігҖҒз—…иҷ«е®ігҒҢгҖҒ

й–“ж–ӯгҒӘгҒҸе№ҙдёӯиЎҢдәӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҗ„ең°ж–№гӮ’иҘІгҒ„гҖҒиҫІгҒҜд№һйЈҹгҖҒиҫІеҘҙеҗҢ然гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ®гҒҶгҒҲгҒ«гҖҒдёЎзҸӯгҒЁжӮӘеҗҸгҒ«йЈҹгҒ„зү©гҒ«гҒ•гӮҢгҖҒе°ҸдҪңиҫІгҒ»гҖҒеӨ§гҒӘгӮҠе°ҸгҒӘгӮҠгҖҒ

ж…ўжҖ§зҡ„гҒӘйЈҹзі§йӣЈгҒЁеҖҹйҮ‘иӢҰгҒ«гҒӮгҒҲгҒ„гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ гҒӢгӮүгҖҢе°ҸдҪңдәәгҒҜгҖҒең°дё»гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҮәжқҘй«ҳгҒ®еӢҳе®ҡгӮ’гҒҷгҒҫгҒ—гҒҰеё°гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒ

з®’гҒЁз®•пјҲз©Җзү©гӮ’гҒөгӮӢгҒЈгҒҰгҖҒгҒЎгӮҠгӮ„гҒӢгӮүгӮ’гҒөгӮҠгӮҸгҒ‘гӮӢйҒ“е…·пјүгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰ

家гҒ«её°гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжғЁгӮҒгҒӘи«әгҒҢгҒӮгӮӢгҒҗгӮүгҒ„гҒ гҖӮ

гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒқгӮҢгҒҜеӨ§еӨҡж•°гҒ®иҫІж°‘гҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒжңқй®®гҒ®йүұеұұеҠҙеғҚиҖ…гӮӮеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҺжңқй®®ж—…иЎҢиЁҳгҖҸгҒ«гӮҲгӮҢгҒұгҖҒ

гҖҢеҠҙеғҚиҖ…гҒ®еҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢиіғйҮ‘гҒҜгҒ”гҒҸгӮҸгҒҡгҒӢгҒ§гҖҒе…ғеұұпјҲгӮҰгӮӘгғігӮөгғіпјүгҒ«гҒҰ

ж—Ҙжң¬дәәгҒёйҮ‘гӮ’еЈІгӮҠгҒ•гҒ°гҒҸеҪ№дәәгҒҹгҒЎгҒ®жҮҗгҒ«е…ЁгҒҰгҒҢе…ҘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮгҖҚ

гҖҢеӢӨеҠҙгҒ®ж°‘гҒҜйқһеёёгҒ«иІ§гҒ—гҒҸгҒҰгҖҒйЈўгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҚ

гҖҢйүұеұұгҒ®иҝ‘гҒҸгҒ«жқ‘гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеҠҙеғҚиҖ…гӮүгҒҜгҒқгҒ“гҒ§йЈҹдәӢгҒ—гҖҒй…’гӮ’иІ·гҒ„гҖҒ

зөҰж–ҷгҒ«гҒҜжүӢгӮ’д»ҳгҒ‘гҒӘгҒ„гҒ§гҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иЈёеҗҢ然гҒ§гҒҶгӮҚгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҚ

гҒқгӮӮгҒқгӮӮжңқй®®еҚҠеі¶гҒҜдёүеҚ—пјҲеҝ жё…гҖҒж…¶е°ҡгҖҒе…Ёзҫ…пјүең°ж–№д»ҘеӨ–гҖҒ

йЈўйҘүгҒ®еӨҡгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҖҒ

жңҖиҝ‘гҒ®еҢ—жңқй®®гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйЈҹзі§еҚұж©ҹгҒҜгҖҒжұәгҒ—гҒҰзү№з•°гҒӘзҸҫиұЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒдёҷеӯҗиғЎд№ұеҫҢгҖҒжҜҺе№ҙеҗ„ең°гҒҢж—ұйӯғгҒ§йЈўйҘүгҒҢз¶ҡгҒҚгҖҒ

еҙҮеҫіпј“е№ҙгҖҒе’ёйҸЎйҒ“гҒҢйЈўйҘүгҒ§з–«з—…гҖҒжӯ»иҖ…3300дҪҷгҖҒ

й»„жө·йҒ“гҒ«иқ—е®ігҖҒдёүеҚ—ең°ж–№гҒҫгҒ§еҮ¶дҪңгҖӮ

д»ҘжқҘгҖҒ3е№ҙй–“йҖЈз¶ҡгҒ§йЈўйҘүгҒҢз¶ҡгҒ„гҒҹгҖӮ

жңқй®®гҖҺд»ҒзҘ–е®ҹйҢІгҖҸгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒ

гҖҢ6е№ҙ5жңҲгҖҒ3е№ҙеҮ¶дҪңгҒ®еҫҢгҖҒе…«и·ҜгҒҢеӨ§ж—ұгҖҒдёЎеӯЈгҒ®йәҰгҒҢжһҜгӮҢгҖҒеӣӣйҮҺгҒҢе…ЁгҒҰиөӨең°гҖҒ

гҒ“гӮҢгҒҜиӘ гҒ«еҚғеҸӨжңӘжӣҫжңүгҒ®еӨ§з•°еӨүгҒӘгӮҠгҖҚгҖҒ

8е№ҙ3жңҲгҒ«гҒҫгҒҹгҖҢйЈўйҘүгҒ«з–«з—…гҖҒдәәж°‘гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жӯ»гҒ«зө¶гҒҲгҒҹгҖҚгҒЁгҒҫгҒ§иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

1671е№ҙгҒ®еӨ§йЈўйҘүгҒ§гҒҜгҖҒ

еў“гӮ’жҡҙгҒ„гҒҰеұҚдҪ“гҒ®иЎЈгӮ’еүҘгҒҺеҸ–гӮҠгҖҒиҰӘгҒҜеӯҗгӮ’йҒ“з«ҜгҒ«жҚЁгҒҰгҒҹгҒ»гҒ©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

жңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒҜгҖҒ

жқҺжңқзӨҫдјҡгҒ®жғЁзҠ¶вҖ•вҖ•д№һйЈҹеҗҢ然гҒ®иҫІж°‘гҒЁйҒ“з«ҜгҒ«иЎҢгҒҚеҖ’гӮҢгҒ®з„Ўе®ҝиҖ…гҒ®еӨҡгҒ•гҒ«й©ҡгҒҚгҖҒ

иҮӘдҪңиҫІгҒ®еүөеҮәгҖҒе°ҸдҪңеҲ¶еәҰгҒ®ж”№е–„гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жңқй®®еҚҠеі¶гҒ®й–ӢзҷәгҖҒзӨҫдјҡж”№йқ©гҒ«зҢ®иә«гҒ—гҒҹж—Ҙжң¬дәәгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ

йҹ“еӣҪдәәгҖҒжңқй®®дәәгӮӮзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

жқҺж°Ҹжңқй®®жҷӮд»ЈгҒҜеӨ§йҮҸгҒ®йӨ“жӯ»иҖ…гҒҢгҒ§гӮӢеӣҪгҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

жңқй®®еҚҠеі¶гҒ®жӯҙеҸІгҒ§йЈўйҘүгҒ«гӮҲгӮӢйӨ“жӯ»иҖ…гҒҢеҮәгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ

зҸҫеңЁгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§ж—Ҙжң¬зөұжІ»жҷӮд»ЈгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

ж—Ҙжң¬гҒ«гӮҲгӮӢгӮҸгҒҡгҒӢ36е№ҙгҒ®жӨҚж°‘ең°зөұжІ»гҒ§зұігҒ®з”ҹз”ЈйҮҸгҒҢеҖҚеў—

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҺжӯӘгӮҒгӮүгӮҢгҒҹжңқй®®з·ҸзқЈеәңгҖҸгҖҖй»„ж–Үйӣ„гҖҖ1998е№ҙгҖҖе…үж–ҮзӨҫ

в—Ҷжңқй®®з”ЈзұігҒ®з”ҹз”ЈжҖ§гҒҜгҖҒгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘еҗ‘дёҠгҒ—гҒҹгҒӢ

ж—Ҙжң¬гҒ®иҫІеӢҷзңҒгҒ«гӮҲгӮӢгҖҺйҹ“еӣҪеңҹең°иҫІз”ЈиӘҝжҹ»е ұе‘ҠгҖҸгҒ«гӮҲгӮҢгҒұгҖҒ

1905е№ҙгҖҒиҫІжҘӯз”ҹз”ЈеҠӣгҒ®й«ҳгҒ„жңқй®®еҚҠеі¶еҚ—йғЁгҒ§гҒ•гҒҲгҖҒ

еҸҚеҪ“гҒҹгӮҠгҒ®е№іеқҮеҸҺз©«йҮҸгҒҜгҖҒ9ж–—гҒ®гҒҝгҒ§гҖҒ

еҪ“жҷӮгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®е№іеқҮеҸҚеҪ“гҒҹгӮҠе№іеқҮеҸҺз©«йҮҸгҖҒ1зҹі6ж–—гҒ®еҚҠеҲҶеј·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ гҒҢгҖҒжңқй®®з·ҸзқЈеәңгӮ№гӮҝгғјгғҲеҪ“жҷӮгҖҒз”Јзұій«ҳгҒҢзҙ„1000дёҮзҹіеүҚеҫҢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒ

гҒқгҒ®еҫҢе№ҙгҖ…з”Јзұій«ҳгҒҢеў—еҠ гҒ—гҖҒ18е№ҙеҫҢгҒ®жҳӯе’Ң3е№ҙгҒ«гҒҜ1700дёҮзҹігӮ’з”ҹз”ЈгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢж—Ҙеёқ36е№ҙгҖҚгҒ®жңқй®®зөұжІ»гҒ§гҖҒ

зұіз©Җз”ҹз”Јж”ҝзӯ–гҒҜгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮжңқй®®дәәгҒ«жҒ©жҒөгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

жңүеҸІд»ҘжқҘгҖҒе№ҙз”Ј1000дёҮзҹід»ҘдёҠгӮ’дёҖеәҰгӮӮи¶…гҒҲгҒҹдәӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹжңқй®®з”Јзұіз”ҹз”ЈйҮҸгҒҜгҖҒ

жҳӯе’ҢжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгҒӨгҒӯгҒ«2000дёҮзҹігӮ’зӘҒжҠ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜжӯҙд»Јз·ҸзқЈгҒҢгҖҒйЈҹзі§з”ҹз”ЈгҒ®е……е®ҹгҒЁзұіз©Җз”ҹз”ЈжҖ§гҒ®еҗ‘дёҠгҒ«

дёҰгҖ…гҒӘгӮүгҒ¬еҠӘеҠӣгӮ’йҮҚгҒӯгҖҒеңҹең°ж”№иүҜгҖҒе“ҒзЁ®ж”№иүҜгҖҒиҖ•жі•гҒ®ж”№е–„гҖҒе°ҸдҪңжі•гҒ®еҲ¶е®ҡгҖҒ

дҪҺеҲ©иһҚиіҮгҖҒзұіз©Җз”ҹз”ЈеҘЁеҠұгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒӘгҒЈгҒҰеў—з”ЈгӮ’йҮҚгҒӯгҖҒ

ж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…з”ЈзұігҒЁгҒ®з«¶дәүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе“ҒиіӘеҗ‘дёҠгҒ«еҠӘгӮҒгҒҰгҒҚгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

жңқй®®з”ЈзұігҒ®еҜҫж—ҘијёеҮәгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒ®йЈҹзі§дёҚи¶ігҒ®ж•‘жҸҙгҒ«

еӨ§гҒҚгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ

гӮӮгҒҶдёҖж–№гҒ§гҒҜж—Ҙжң¬иҫІж°‘гҒ®з«¶дәүиҖ…гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеӣҪеҶ…гҒ®зұідҫЎдҪҺиҗҪгҒ«жӢҚи»ҠгӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒ

еҶ…ең°гҒ®иҫІе®¶гҒ«и„…жҲҗгҒЁең§иҝ«гӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҖӮ

гҒЁгҒҸгҒ«жҳӯе’Ң5гҖҒ6е№ҙгҒ®жҒҗж…Ңд»ҘеҫҢгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢеӨ–ең°зұізөұеҲ¶е•ҸйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰжө®дёҠгҒ—гҖҒ

жңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒЁж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒЁгҒ®й–“гҒ®еҜҫз«ӢгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹгҒ»гҒ©зҷәеұ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжңқй®®иҝ‘д»ЈеҸІгҒ§гҒҜгҖҒеҜҫж—ҘијёеҮәгҒ«гӮҲгӮӢзұідҫЎгҒ®й«ҳйЁ°гҖҒ

ж—Ҙжң¬е•ҶдәәгҒ«гӮҲгӮӢжөҒйҖҡгҒ®ж”Ҝй…ҚгҖҒжңқй®®е•ҶдәәгҒ®еҫ“еұһеҢ–гҖҒиІ·ејҒеҢ–гӮ’еј·иҰҒгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒӢгҖҒ

иҫІж°‘гҒҜжӯЈзўәгҒӘзұіз©ҖгҒ®зӣёе ҙгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫ

зұіз©Җе•ҶдәәгҒ®иЁҖгҒ„еҖӨгҒ§еЈІгӮҠжёЎгҒҷгҒ“гҒЁгӮ’дҪҷе„ҖгҒӘгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒ

и©җж¬әеҗҢ然гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«ж—Ҙжң¬е•ҶдәәгҒ®й«ҳеҲ©иІёзҡ„еҸ–еҘӘгҒҢеј·гӮҒгӮүгӮҢгҒҹвҖҰвҖҰ

гҒЁгҒ„гҒҶиЁҳиҝ°гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮ

гҒ„гҒӢгҒӘгӮӢжҷӮд»ЈгҒ§гӮӮзұіз©Җе•ҶдәәгҒ®гҖҢеҸҺеҘӘгҖҚгҒҜеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒ

жңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒ®зұіз©Җдҝқиӯ·ж”ҝзӯ–гҒҜгҖҒ

жұәгҒ—гҒҰзҸҫеңЁгҒ®ж—Ҙжң¬иҫІж°ҙзңҒгҒ®зұіз©Җдҝқиӯ·ж”ҝзӯ–гҒ«еҠЈгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒЁгҒҲгҒұгҖҒзұідҫЎгҒ®жұәе®ҡгҒЁзұідҪңиҫІгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢз”ҹз”ЈеҘЁеҠұиЈңеҠ©йҮ‘гҒ®дәӨд»ҳгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒ

гҒ©гҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

1941е№ҙгҒ®зұідҫЎиЁӯе®ҡгҒ§гҒҜгҖҒз”ҹз”ЈиҖ…гҒ®жүӢеҸ–гӮҠдҫЎж јгҒҜгҖҒ

1зҹігҒ§50еҶҶгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж¶ҲиІ»иҖ…дҫЎж јгҒҜ43еҶҶгҒ«жҚ®гҒҲзҪ®гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®е·®йЎҚгҒҜж”ҝеәңиІ жӢ…гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

43е№ҙгҒ«гҒҜж”ҝеәңгҒ®жЁҷжә–иІ·е…ҘгӮҢдҫЎж јгҒҜ44еҶҶгҖҒ

еҘЁеҠұйҮ‘гҒӘгҒ©гӮ’з®—е…ҘгҒ—гҒҰ1зҹіеҪ“гҒҹгӮҠ62еҶҶ50йҠӯгҒ«гҒҫгҒ§еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

гҒ гҒҢгҖҒжЁҷжә–еЈІжёЎгҒ—дҫЎж јгҒҜгҖҒ43еҶҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

зұігҒҜеЈІгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз•ҘеҘӘгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜиЁҖгҒ„жҺӣгҒӢгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҺйҹ“еӣҪгғ»жңқй®®гҒЁж—Ҙжң¬дәәгҖҸгҖҖиӢҘ槻泰йӣ„гҖҖ1989е№ҙгҖҖеҺҹжӣёжҲҝ

ж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒҜж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒ®зұідёҚи¶ігӮ’иЈңгҒҶгҒҹгӮҒжңқй®®гҒ§зұігӮ’еў—з”ЈгҒ•гҒӣгҖҒ

гҒқгӮҢгӮ’еҶ…ең°гҒ«з§»еҮәгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒжңқй®®дәәгҒҜжәҖе·һгҒӢгӮүијёе…ҘгҒ—гҒҹзІҹгӮ’

йЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дҪҷе„ҖгҒӘгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁйқһйӣЈгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®дё»ејөгҒ«гҒҜгҖҒжңқй®®гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзұігҒ®еў—з”Јд»ҘдёҠгҒ«

жңқй®®гҒӢгӮүж—Ҙжң¬гҒёгҒ®зұігҒ®з§»еҮәйҮҸгҒҢеў—еҠ гҒ—гҖҒ

гҒҫгҒҹжәҖе·һгҒӢгӮүгҒ®зІҹгҒ®ијёе…ҘйҮҸгҒҢеў—еӨ§гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзөұиЁҲгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒ

дёҖиҰӢиӘ¬еҫ—еҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒ®гҒ”гҒЁгҒҸиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҖҺжңқй®®гҒ®йЈўгҒҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒ®йЈҹж–ҷгҒҢе……и¶ігҒ•гӮҢгҒҹгҖҸгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰ

з”Јзұіеў—ж®–иЁҲз”»гҒҜгҖҒе®ҹгҒҜгҖҺзұіеҸ–гӮҠдёҠгҒ’ж”ҝзӯ–гҖҸгҒ«д»–гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҒ“гҒ®жү№еҲӨгҒҜгҖҒд»®гҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮ15пј…гҒҗгӮүгҒ„гҒ—гҒӢ

жӯЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜзӮәж”ҝиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ

иҫІж°‘гҒ®жүҖеҫ—ж°ҙжә–гӮ’дёҠгҒ’гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚжңҖеӨ§гҒ®жӮ©гҒҝгҒҜгҖҒ

дҪ•гӮ’жӨҚгҒҲгҒ•гҒӣгӮӢгҒ№гҒҚгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®йҡӣиҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ

иҫІжҘӯз”ҹз”Јзҡ„иҰӢең°гҒӢгӮүгҒқгҒ®еңҹең°гҒ«дҪ•гҒҢйҒ©еҪ“гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒ

гҒқгҒ®з”ҹз”Јзү©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒеёӮе ҙгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиҫІз”Јзү©жөҒйҖҡдёҠгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зұігҒҜжңқй®®гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеҫ“жқҘжңҖгӮӮеӨҡгҒҸж Ҫеҹ№гҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒ

иҮӘ然жқЎд»¶гҒҢгҒ“гӮҢгҒ«йҒ©гҒ—гҖҒиҫІж°‘гҒҜгҒқгҒ®жҠҖиЎ“гҒ«жңҖгӮӮзҝ’зҶҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒ

гҒқгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒЁгҒ„гҒҶеёӮе ҙгҒҜгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰиҝ‘гҒ„гҖӮ

зұігҒ®еў—з”ЈгҒ§еӣігҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ

зӮәж”ҝиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰиіўжҳҺгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜеҪ“然гҒ®ж–№йҮқгҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зұігӮ’дҪңгҒЈгҒҰж—Ҙжң¬гҒёз§»еҮәгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒ‘гӮ’иІ¬гӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®иҰӢиҝ”гӮҠгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ

жңқй®®гҒ®иҫІж°‘гҒҢзҸҫйҮ‘еҸҺе…ҘгӮ’еҫ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’з„ЎиҰ–гҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

жҲҰдәүдёӯгҒ®йЈҹзі§йӣЈгҒ®жҠҳгӮҠгҖҒеҶ…ең°гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҒЁеҗҢж§ҳгҖҒ

еј·жЁ©гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰжңқй®®гҒ®иҫІж°‘гҒӢгӮүзұігӮ’дҫӣеҮәгҒ•гҒӣгҒҹдәӢе®ҹгҒҜгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒЁгҖҒеӨ§жӯЈжҷӮд»ЈгҒ«е§ӢгҒҫгҒЈгҒҹз”Јзұіеў—з”Јж”ҝзӯ–гҒЁгҒҜзӣҙжҺҘгҒ®й–ўдҝӮгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ

еҲҘеҖӢгҒ®е•ҸйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҹжңқй®®гҒ®иҫІж°‘гҒҜзұігӮ’ж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒёз§»еҮәгҒ—гҖҒ

иҮӘгӮүгҒҜзІҹгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢзөҗжһңгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒ

гҒ“гӮҢиҮӘдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰйқһйӣЈгҒ«еҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

еёӮе ҙжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎдҫЎж јгҒ®й«ҳгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’иІ©еЈІгҒ—гҖҒ

е®үгҒ„гӮӮгҒ®гҒ§жҲ‘ж…ўгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒ

иҫІж°‘гҒ®гҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮиІ§иҫІгҒ®гҒ”гҒҸжҷ®йҖҡгҒ®гғ‘гӮҝгғјгғігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зұігӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹж—Ҙжң¬гҒ®иҫІж°‘гҒҢгҖҒзұігҒҜгҒҠзҘӯгӮҠгҒ®жҷӮгҒҗгӮүгҒ„гҒ—гҒӢйЈҹгҒ№гҒҡгҖҒ

йәҰгӮ„зЁ—пјҲгҒІгҒҲпјүгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҺзұігӮ’еЈІгӮҠгҖҒзІҹгӮ’иІ·гҒЈгҒҰйЈҹж–ҷгҒЁгҒ—гҒҹгҖҸгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒҜгҖҒ

иҮӘгӮүеҸҺз©«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒ‘гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢиҮӘзөҰиҮӘи¶іж®өйҡҺгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹжңқй®®иҫІж°‘гҒҢгҖҒ

й«ҳгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’еЈІгӮҠгҖҒе®үгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’иІ·гҒ„гҖҒ

гҒқгҒ®е·®йЎҚгҒ§йЈҹж–ҷд»ҘеӨ–гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҰз”ҹжҙ»ж°ҙжә–гӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶ

еёӮе ҙз”ҹз”ЈгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢиҫІж°‘гҒ«и„ұзҡ®гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒӘгҒҠжңқй®®иҫІж°‘гҒҢйЈҹж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҖҺжәҖе·һгҒӢгӮүзІҹгӮ’ијёе…ҘгҒ—гҒҹгҖҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒ

гҒҜгҒӘгҒҜгҒ гҒ—гҒҸеӣ°зӘ®еҢ–гҒ—гҒҹзҠ¶жіҒгӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҒЁгӮүгӮҢгӮ„гҒҷгҒ„гҒҢгҖҒ

еҢ—й®®гҒ§гҒҜгӮӮгҒЁгӮӮгҒЁзІҹгӮ’йЈҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒ

зұігӮҲгӮҠгӮӮйӣ‘з©ҖгҒ®ж Ҫеҹ№йқўз©ҚгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгҒҡгҒЈгҒЁеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮӮгҒҶдёҖгҒӨд»ҳгҒ‘еҠ гҒҲгҒӯгҒ°гҒӘгӮүгҒ¬гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжңқй®®зұігҒ®ијёе…ҘгӮ’гҖҒ

зҹӯжңҹй–“гҒ®дёҖжҷӮжңҹгӮ’йҷӨгҒҚж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒҜжңӣгӮ“гҒ§гҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

1918е№ҙгҒ®зұійЁ·еӢ•гӮ’еҘ‘жңҹгҒ«ж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзұігҒ®дёҚи¶ігҒҢз—ӣж„ҹгҒ•гӮҢгҖҒ

з·ҸзқЈеәңгҒҜ1920е№ҙгҒӢгӮү15е№ҙй–“гҒ«135дёҮгғҲгғігҒ®еў—з”ЈиЁҲз”»гҒ«гҒЁгӮҠгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒ

дё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҒ®дёҚжҷҜж°—гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзұідҫЎгҒҜдёӢиҗҪгҒ®дёҖйҖ”гӮ’гҒҹгҒ©гҒЈгҒҹгҖӮ

ж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒҜзұіз©Җжі•гӮ’еҲ¶е®ҡгҒ—гҒҰдҫЎж јз¶ӯжҢҒгҒ«еҠӘеҠӣгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒ

гҒқгҒ®еҠ№жһңгҒҜз©әгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒжңқй®®гҒ§еў—з”ЈгҒ•гӮҢгҒҹзұігҒҜж—Ҙжң¬еҶ…ең°гҒ«жөҒе…ҘгҒ—гҖҒ

гҒ“гҒЁгҒ«1927е№ҙгҒ®еҶ…ең°жңқй®®гӮ’йҖҡгҒҡгӮӢеӨ§иұҠдҪңгҒҜзұідҫЎгӮ’гҒ•гӮүгҒ«дёӢиҗҪгҒ•гҒӣгҖҒ

еҶ…ең°гҒ®иҫІж°‘гҒ®зӘ®иҝ«еҢ–гӮ’жӢӣгҒҚгҖҒдёҖеӨ§ж”ҝжІ»й–“йЎҢгҒ«гҒҫгҒ§зҷәеұ•гҒ—гҒҹгҖӮ

1931е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒзұігҒ®дҫЎж јгҒҜ1919е№ҙгҒ®е®ҹгҒ«40пј…гҒ«еҙ©иҗҪгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®гҒҹгӮҒжҳӯе’ҢеҲқе№ҙгҖҒжңқй®®зұігҒ®еҶ…ең°з§»е…ҘгӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢиҫІжһ—зңҒгҒЁгҖҒ

гҒ“гӮҢгҒ«зҢӣеҸҚеҜҫгҒҷгӮӢжңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒЁгҒ®й–“гҒ«жҝҖзғҲгҒӘи«–дәүгҒҢгҒҸгӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜжҳӯе’ҢиҫІж”ҝеҸІгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢи‘—еҗҚгҒӘдәӢ件гҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зұігҒ®еў—з”ЈгӮ’еҘЁеҠұгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒ

гҒқгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜиҮӘжҘӯиҮӘеҫ—гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒҢжңқй®®зұігҒ®з§»е…ҘгӮ’

еҘЁеҠұгҒ—гҒҹгӮҠеј·еҲ¶гҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҹдәӢе®ҹгҒҜгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒ

дәӢе®ҹгҒҜгҒқгҒ®йҖҶгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҢжңқй®®зұігҒ®з§»е…ҘгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬иҫІж°‘гҒ®зҠ зүІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЎҢгҒӘгӮҸгӮҢгҒҹгҖҚ

гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮӮйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

з§ҒгҒҜжңқй®®иҫІж°‘гҒ®зӘ®д№ҸеҢ–гӮ’иӮҜе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гӮӮгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒ

еҪ“жҷӮгҒ®ж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгӮ’ејҒиӯ·гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁж„ҸеӣігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒҹгҒ и§Јж”ҫзӣҙеҫҢгҒ®ж„ҹжғ…зҡ„гҒӘеҸҚж—ҘйқһйӣЈгҒ®жҷӮжңҹгҒӘгӮүгҒ„гҒ–зҹҘгӮүгҒҡгҖҒ

40е№ҙгҒҹгҒЈгҒҹеҫҢгҒ«гӮӮгҖҒдәӢе®ҹгҒ«еҸҚгҒҷгӮӢжү№еҲӨгӮ’平然гҒЁгҒҸгӮҠиҝ”гҒҷгӮӮгҒ®гӮӮгҖҒ

гҒқгӮҢгӮ’й»ҷгҒЈгҒҰиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҖҒе°ҶжқҘгҒ®жӯҙеҸІе®¶гҒ®и»Ҫи”‘гӮ’гҒӢгҒҶгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒ—гҖҒ

гҒҫгҒҹжұәгҒ—гҒҰж—Ҙйҹ“пјҲжңқпјүдёЎеӣҪж°‘гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

гҖҺжӯҙеҸІгӮ’еҒҪйҖ гҒҷгӮӢйҹ“еӣҪгҖҸгҖҖдёӯе·қе…«жҙӢгҖҖ2002е№ҙгҖҖеҫій–“жӣёеә—

зұігӮ’ж—Ҙжң¬гҒ«з§»еҮәгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁеј·еј•гҒ«з·ҸзқЈеәңгҒ«”еј·иҰҒ”гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜжңқй®®дәәиҫІе®¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬гҒҜ1912е№ҙгҒ®зұійЁ’еӢ•гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӮгҒ®зұідёҚи¶ігҒ®жҷӮгӮ’е”ҜдёҖгҒ®дҫӢеӨ–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ

ж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ®иҫІе®¶гҒ®дҝқиӯ·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жңқй®®зұігҒ®з§»е…ҘгӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’и©ҰгҒҝгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжңқй®®зұігҒ®з§»е…ҘгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒ•гҒӣгҒӘгҒ„гҒЁгҒҷгӮӢж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒЁгҖҒ

гӮӮгҒЈгҒЁз§»е…ҘгҒ—гӮҚгҒЁж—Ҙжң¬ж”ҝеәңгҒ«иҝ«гӮӢжңқй®®з·ҸзқЈеәңгҒЁгҒҢ

еҮ„гҒҫгҒҳгҒ„дәүгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҜгҖҒжңқй®®дәәиҫІе®¶гҒҢгҖҒжңқй®®гҒ®зү©дҫЎж°ҙжә–гҒӢгӮүгҒ—гҒҰ

з ҙж јгҒ®зұід»ЈйҮ‘гӮ’ж—Ҙжң¬гҒӢгӮүжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒ

иҮӘгӮүгҒҜзІҹгӮ„йӣ‘з©ҖгӮ’йЈҹгҒ№гҒҰзұігӮ’移еҮәгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гӮ’

з·ҸзқЈеәңгҒҢе…Ёйқўж”ҜжҸҙгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ®жңқй®®дәәгҒ®гҖҢзұіз§»еҮәгғ•гӮЈгғјгғҗгғјгҖҚгҒҢжңқй®®дәәе…ЁдҪ“гҒ®еҒҘеә·гӮ’е®ігҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҖҒ

гҒӮгӮӢе№ҙгҒ«гҒҜгҖҒз·ҸзқЈеәңгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮ№гғҲгғғгғ—гӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒ

жҖҘгҒ„гҒ§жәҖе·һгҒқгҒ®д»–гҒӢгӮүйӣ‘з©ҖгҒ®еӨ§йҮҸијӘе…ҘгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮ

зҸҫгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬зөұжІ»дёӢгҒ§гҒҜзұіз§»еҮәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйЈўйӨ“гҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜдёҖеәҰгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ

гҒқгӮҢгӮ’гҖҢйЈўйӨ“ијёеҮәгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒдҪ•гҒЁгҒ„гҒҶеҸІе®ҹгҒ®жӯӘжӣІгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

жңқй®®дәәгҒ®гҖҢйҒҺеү°йҮ‘ж¬Ідё»зҫ©гҒ«гӮҲгӮӢзұіз§»еҮәгғ•гӮЈгғјгғҗгғјгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ№гҒҚгҒҢгҖҒ

е”ҜдёҖгҒ«жӯЈгҒ—гҒ„жӯҙеҸІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

зҸҫгҒ«гҖҒгҒ“гҒ®1920е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠгҒӢгӮүжңқй®®гҒ®дәәеҸЈгҒҜеў—гҒҲгҒӨгҒҘгҒ‘гҖҒ

дёҖдәәеҪ“гӮҠгҒ®еӣҪж°‘жүҖеҫ—гӮӮеӨ§е№…гҒ«еҗ‘дёҠгҒ—гҒҹгҖӮгӮҲгӮҠиұҠгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

иІ§гҒ—гҒӢгҒЈгҒҹжқҺжңқжҷӮд»ЈгҒ®жңқй®®дәәгҖӮж—Ҙжң¬зөұжІ»жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒ

иҫІж°‘гҒҜз”ҹз”ЈгҒ—гҒҹзұігӮ’й«ҳгҒҸеЈІгӮҠгҖҒе®үгҒ„з©Җзү©гӮ’иІ·гҒЈгҒҰж—ҘгҖ…гҒ®йЈҹж–ҷгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮ

йЈҹдәӢгҒ®иіӘгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҒҰйҮ‘гӮ’иІҜгӮҒгҖҒ

гҒқгӮҢгҒ§е®¶иІЎйҒ“е…·гӮ’иІ·гҒ„жҸғгҒҲгҒҰз”ҹжҙ»ж°ҙжә–гӮ’дёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҺжңқй®®дәӢжғ…гҖҸ гӮ·гғЈгғ«гғ«гғ»гғҖгғ¬ 1874е№ҙ йҮ‘е®№жЁ©иЁі 1979е№ҙ е№іеҮЎзӨҫжқұжҙӢж–Үеә«

гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгҖҒгҒҝгҒҷгҒјгӮүгҒ—гҒ„иҢ…еұӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮ’иҰӢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжңҖгӮӮиІ§гҒ—гҒ„иҢ…еұӢгӮ’гҖҒ

гҒқгҒ®зҫҺгҒ—гҒ•гҒЁеј·еӣәгҒ•гҒ®зЁӢеәҰгӮ’гҒ•гӮүгҒ«иҗҪгҒЁгҒ—гҒҰжғіеғҸгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰдёӢгҒ•гҒ„гҖӮ

гҒҷгӮӢгҒЁгҒқгӮҢгҒҢгҖҒгҒҝгҒҷгҒјгӮүгҒ—гҒ„жңқй®®гҒ®дҪҸгҒҫгҒ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®гҖҒ

гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жӯЈзўәгҒӘе§ҝгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒ„гҒЈгҒҰгҖҒжңқй®®дәәгҒҜи—ҒгҒ¶гҒҚгҒ®е®¶гҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

вҖҰдәҢйҡҺе»әгҒҰгҒ®е®¶гҒҜгҖҒжҺўгҒ—гҒҰгӮӮгӮҖгҒ гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гӮ’жңқй®®дәәгҒҜзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

пјҲдёӯз•Ҙпјү

ж¬ЎгҒ«е®¶е…·гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒз°ЎеҚҳгҒ«дёҖзһҘгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҫгҒҡеҜқеҸ°гҒ§гҒҷгҒҢвҖҰ

жңқй®®дәәгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҖҒиҢЈи“ҷпјҲгҒ”гҒ–пјүгҒ®дёҠгҒ§еҜқгҒҫгҒҷгҖӮ

иІ§гҒ—гҒ„дәәгҖ…гҖҒжҸӣиЁҖгҒҷгӮҢгҒ°еӨ§еӨҡж•°гҒ®иҖ…гҒҜгҖҒ

жҳјгӮӮеӨңгӮӮзқҖгҒҰгҒ„гӮӢеҗҢгҒҳжңҚгҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гҒҜжҺӣгҒ‘гӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҰгҒӘгҒҸгҖҒ

иҢЈи“ҷгҒ®дёҠгҒ§жЁӘгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

е°‘гҒ—гҒ§гӮӮйҮ‘гҒ®гҒӮгӮӢиҖ…гҒҜгҖҒи’ІеӣЈпјҲгҒөгҒЁгӮ“пјүгҒЁгҒ„гҒҶгҒңгҒ„гҒҹгҒҸе“ҒгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒ®д»–гҒ®е®¶е…·гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиІ§гҒ—гҒ„дәәгҖ…гҒҜгҖҒгӮӮгҒҶгҒқгҒ®д»–гҒ«дҪ•гӮӮжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

еёёж°‘гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒжЁӘгҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҹжЈ’гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«зқҖжҸӣгҒҲгӮ’жҺӣгҒ‘гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

иЈ•зҰҸгҒӘдәәгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®зұ гӮ’жңЁгҒ®жЈ’гҒ«жҺӣгҒ‘гҒҹгӮҠеұӢж №гҒ«гҒӨгӮӢгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

иЈ•зҰҸгҒӘ家гҒ«гҒҜгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠйҮҺжҡ®гҒЈгҒҹгҒ„иЎҢжқҺпјҲгҒ“гҒҶгӮҠпјқз«№гӮ„жҹігҒ§з·ЁгӮ“гҒ з®ұпјү

гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еӯҰиҖ…гӮ„е•ҶдәәгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒзӯҶгҒЁеўЁгҖҒ

гҒқгӮҢгҒ«е·»зҙҷгҒҢзҪ®гҒ„гҒҰгҒӮгӮӢе°ҸгҒ•гҒӘжӣёиҰӢеҸ°гӮ’еӮҚгӮүгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰеә§гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

иӢҘгҒ„е©ҰдәәгҒҜгғҒгғһпјҲж°‘ж—ҸиЎЈиЈ…пјүгӮ’гҒ„гӮҢгҒҰгҒҠгҒҸе°ҸгҒ•гҒӘй»’гҒ„гӮҝгғігӮ№гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“гҖ“

жңқй®®гҒ®йЈҹзі§дёҚи¶ігҒҜжҖҘжҝҖгҒӘдәәеҸЈеў—еҠ гҒ«йЈҹзі§еў—з”ЈгҒҢ

иҝҪгҒ„гҒӨгҒ‘гҒӘгҒ„гҒӢгӮүиө·гҒ“гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ(жӨҚж°‘ең°36е№ҙгҒ§еҖҚеў—пјү

гҖҺжңқй®®з·ҸзқЈеәңзөұиЁҲе№ҙе ұгҖҸ жңқй®®з·ҸзқЈеәңз·Ё

гҖҖ

е№ҙж¬ЎвҖҰвҖҰе№ҙжң«еёёдҪҸдәәеҸЈ

1910е№ҙвҖҰ1312дёҮ8780дәә пјҲж—Ҙйҹ“дҪөеҗҲе№ҙпјү

1915е№ҙвҖҰ1595дёҮ7630дәә

1920е№ҙвҖҰ1691дёҮ6078дәә

1925е№ҙвҖҰ1854дёҮ3326дәә

1930е№ҙвҖҰ1968дёҮ5587дәә

1935е№ҙвҖҰ2124дёҮ8864дәә

1940е№ҙвҖҰ2295дёҮ4563дәә

1944е№ҙвҖҰ2512дёҮ0174дәә пјҲ5жңҲпјү

гҒ“гҒ®гҒ»гҒӢж—Ҙжң¬еҶ…ең°гӮ„жәҖе·һгҒ«гӮӮеӨҡгҒҸгҒ®жңқй®®дәәгҒҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дёҖдәәеҪ“гӮҠгҒ®зұіж¶ҲиІ»йҮҸгҒҢе№ҙгҒ”гҒЁгҒ«жёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзөұиЁҲиіҮж–ҷгӮ’жҢҒгҒЎеҮәгҒ—гҒҰгҖҒ

жңқй®®гҒӢгӮүзұігӮ’з•ҘеҘӘгҒ—гҒҹзөҗжһңгҒ гҒЁгҒ„гҒҶдё»ејөгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ

дәәеҸЈеў—гҒ§е°‘йЈҹгҒ®е№је№ҙдәәеҸЈгҒ®еүІеҗҲгҒҢеӨ§е№…гҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒ

жңқй®®дәәдёҖдәәеҪ“гӮҠгҒ®зұіж¶ҲиІ»йҮҸгҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜеҪ“然гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒеӨ§ж—ұйӯғгҒ§зұіеҸҺз©«йҮҸгҒҢжҝҖжёӣгҒ—гҒҹе№ҙгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢмқјм ңк°Җ мЎ°м„ мқҳ лҜёлҘј мҲҳнғҲ н–ҲлӢӨгҖҚ?

н•ңл°ҳлҸ„мқҳ мқјліё нҶөм№ҳ мӢңлҢҖ, мқјліёмқҙ мЎ°м„ мқҳ лҜёлҘј м•ҪнғҲн•ҙ

мЎ°м„ мқҙ мӢ¬к°Ғн•ң мӢқлҹүлӮңмқҙ лҗҳм–ҙ мһҲм—ҲлӢӨкі н•ңкөӯмқҖ мЈјмһҘн•ҳкі мһҲлӢӨ.

мқҙн•ҳ, гҖҢмһ…л¬ё н•ңкөӯмқҳ м—ӯмӮ¬ көӯм • н•ңкөӯ мӨ‘н•ҷкөҗ көӯмӮ¬ көҗкіјм„ң м•„м№ҙмӢң м„ңм җгҖҚліҙлӢӨ

вҖ•вҖ•вҖ•мқёмҡ© мӢңмһ‘н•ҙ-----

гҖҢВ·В·В·нҠ№нһҲ, мқјм ңмқҳ к·ёл“Өмқҳ мӢқлҹүл¶ҖмЎұмқ„ н•ҙкІ°н•ҳкё° мң„н•ҙм„ң,

н•ңкөӯмңјлЎңл¶Җн„° лҜёлҘј м•ҪнғҲн•ҳлҠ” кІғм—җ нһҳмқ„ мҸҹм•ҳлӢӨ.

к·ё л•Ңл¬ём—җ н•ңкөӯмқҳ лҶҚлҜјмқҖ к·ёл“Өмқҙ мғқмӮ°н•ң л§ҺмқҖ лҜёлҘј мқјліём—җ л№јм•—кІЁ

кө¶мЈјлҰјмқ„ л©ҙм—Ҷм—ҲлӢӨВ·В·В·В·гҖҚ

вҖ•вҖ•вҖ•мқёмҡ© лҒқ-----

к·ёлҹ°лҚ° л°ҳлҢҖлЎң,

мқјліёмңјлЎңл¶Җн„° мЎ°м„ м—җ лҜёлҘј ліҙлӮҙкі мһҲм—ҲлӢӨкі н•ҳлҠ” лӢ№мӢңмқҳ мӢ л¬ё кё°мӮ¬к°Җ мһҲлӢӨ.

1935л…„(мҮјмҷҖ 10л…„) 8мӣ” 21 лӢӣнҶ м•„мқјліҙ

гҖҢмқјліё лӮҙм§Җл¶Ҳн•ҳ лҜё В· л¶Ғм„ м—җ м—ӯмқҙмһ… м •л¶ҖлҜёл¶Ҳн•ҳлҘј мҡ”л§қгҖҚ

мЎ°м„ м—җм„ң лҜёк°Җ л¶ҖмЎұн–Ҳмқ„ л•ҢлҠ” мқјліёмңјлЎңл¶Җн„° лҜёк°Җ ліҙлӮҙм§Җкі мһҲлҚҳ кё°мӮ¬лҸ„ мһҲлӢӨ.

1925л…„(нғҖмқҙмҮј 14л…„) 7мӣ” 25 лӢӣнҶ м•„мқјліҙ

гҖҢмқёмІң нҳ„лҜё мғҒлҘҷ мЎ°м„ м—җ мһ¬лҜёк°Җ л¶ҖмЎұн•ңлӢӨкі н•ҳлҠ” мқјмқ„ (л“Ө)л¬јм–ҙ,

лӘ¬м§Җ мғҒмқёмқҙ мҠӨмҷҖмӮ°мқҳ нҳ„лҜё 2 м…Қкі мҝ лҘј мЎ°м„ м—җ ліҙлӮҙ, к°Җк№Ңмҡҙ мӢңмқјлӮҙлЎң лҸ„м°©гҖҚ

мЎ°м„ мқҳ кё°мҡ”м“°мқҳ к·јмІҳлҠ” 추мӣҢм„ң лҜёмқҳ мһ¬л°°к°Җ м–ҙл Өмҡҙ кІғ к°ҷм§Җл§Ң,

м•„лһҳмҷҖ к°ҷмқҖ кё°мӮ¬лЎң л°қнҳҖм§ҖлҠ” кІғмқҖ,

м Ғм–ҙлҸ„ 1939л…„м—җлҠ” нҳ„лҜёлҠ” м•„лӢҲкі л°ұлҜёлҘј лЁ№мқ„ мҲҳ мһҲкі мһҲм–ҙ

к°ҖкІ© нҸӯл“ұ л•Ңм—җлҠ” лӢҲк°ҖнғҖлЎңл¶Җн„° лҜёлҘј мқҙмһ… н•ҙ к°ҖкІ©мқ„ мЎ°м •н•ҳкі мһҲм—ҲлӢӨ.

1939л…„(мҮјмҷҖ 14л…„) 6мӣ” 18 лӢӣнҶ м•„мқјліҙ

гҖҢлӮЁмЎ°м„ лҜё лӢЁл…җн•ҙ, лӢҲк°ҖнғҖлЎңл¶Җн„° л°ұлҜё мқҙмһ….

мһ¬кі лҜё л¶ҖмЎұкіј к°ҖкІ© нҸӯл“ұмңјлЎң кё°мҡ”м“° л°ұлҜё кіөнҷ© мҷ„нҷ”гҖҚ

мқҙмғҒкіј к°ҷмқҙ, лҜёмқҳ нқҗлҰ„мқҖ гҖҢмЎ°м„ вҶ’мқјліёгҖҚлҝҗл§Ңмқҙ м•„лӢҲлқј,

гҖҢмқјліёвҶ’мЎ°м„ гҖҚмқҙлқјкі н•ҳлҠ” нқҗлҰ„лҸ„ мһҲм—ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ.

мқјліёвҶ’мЎ°м„ мқҳ лҜёмқҳ нқҗлҰ„м—җ лҢҖн•ҙм„ңлҠ”,

м•„лһҳмҷҖ к°ҷмқҖ лҢҖл§Ң мҙқлҸ…л¶Җмқҳ гҖҢлҢҖл§Ңмқҳ лҜёгҖҚлқјкі н•ҳлҠ” мһҗлЈҢлЎңл¶Җн„°,

гҖҢлҢҖл§ҢвҶ’мЎ°м„ вҶ’мқјліёгҖҚмқҳ лҜёмқҳ лҸҷн–Ҙмқ„ ліҙл©ҙ м•Ңкё° мүҪлӢӨ.

1935л…„(мҮјмҷҖ 10л…„) 1мӣ” гҖҢлҢҖл§Ңмқҳ лҜёгҖҚлҢҖл§Ң мҙқлҸ…л¶Җ

м•„лһҳмҷҖ к°ҷмқҖ гҖҢмЎ°м„ мҡ”лҰ¬л…ё мқҙмһ…кі гҖҚлҠ”, мЎ°м„ вҶ’лҢҖл§Ңмқҳ лҜёмқҳ лҸҷн–ҘмқҙлӢӨ.

1932л…„(мҮјмҷҖ 7л…„), 4510м„қ.

1933л…„(мҮјмҷҖ 8л…„), 156м„қ.

1934л…„(мҮјмҷҖ 9л…„), 512м„қ.

мқҙмҷҖ к°ҷмқҙ мЎ°м„ вҶ’лҢҖл§Ңмқҳ мқҙмһ…мқҖ, кұ°мқҳ м—Ҷм—ҲлӢӨ.

гҖҢмЎ°м„ мҡ”лҰ¬л…ё мқҙмһ…кі гҖҚ

л°ҳлҢҖлЎң, лҢҖл§ҢвҶ’мЎ°м„ мқҖ лҢҖлҹүмқҳ лҢҖл§ҢлҜёк°Җ мқҙмһ… лҗҳкі мһҲлӢӨ.

1925л…„(нғҖмқҙмҮј 14л…„), 3л§Ң 3806м„қ.

1926л…„(нғҖмқҙмҮј 15л…„), 5л§Ң 1427м„қ.

1929л…„(мҮјмҷҖ 4л…„), 12л§Ң 3861м„қ.

мқҙкІғмқҖ 1932л…„(мҮјмҷҖ 7л…„)м—җ н•ңкөӯвҶ’лҢҖл§Ңм—җ мқҙмһ… лҗң 4510м„қмқҳ 30л°°мқҳ м–‘мқҙлӢӨ.

1929л…„(мҮјмҷҖ 4л…„), лҢҖл§ҢвҶ’мқјліём—җ мқҙмһ… лҗң м–‘мқҖ 218 л§қкі мҝ мқҙлҜҖлЎң,

лҢҖл§ҢмқҖ мқҙм¶ңкі мқҳ 95%лҘј мқјліём—җ, 5%лҘј н•ңл°ҳлҸ„м—җ мқҙм¶ң н•ҳкі мһҲлҚҳ кІғмқҙ лҗңлӢӨ.

мҷң мЎ°м„ мқҙ лҢҖл§ҢмңјлЎңл¶Җн„° лҢҖл§ҢлҜёлҘј мқҙмһ… н•ҳкі мһҲм—ҲлҠ”м§Җ?

м•„лһҳмҷҖ к°ҷмқҖ мһҗлЈҢм—җм„ңлҠ”, мҮјмҷҖ 2л…„ мҮјмҷҖ 8л…„к№Ңм§Җ

лҢҖл§ҢлҜёлҠ” мқјліё көӯмӮ°лҜёмҷҖ 비көҗн•ҙм„ң, кҪӨ к°ҖкІ©м°Ёк°Җ мһҲлӢӨк°Җ,

мЎ°м„ лҜёлҠ” мқјліё көӯмӮ°лҜёмҷҖ м ‘м „н•ҳкі мһҲлҚҳ кІғмқ„ м•ҲлӢӨ.

гҖҢлӮҙм§ҖлӢҲм–ҙмјҲ көӯмӮ°лҜё, мЎ°м„ лҜё кёүлҢҖл§Ң мҪ”л©”л…ё к°ҖкІ©гҖҚ

мҮјмҷҖ 9л…„мқҳ мҢҖк°’

11мӣ”

в—ҶкөӯмӮ°лҜёвҶ’21.11м—”.

в—ҶмЎ°м„ лҜёвҶ’22.30м—”.

12мӣ”

в—ҶкөӯмӮ°лҜёвҶ’20.29м—”.

в—ҶмЎ°м„ лҜёвҶ’21.81м—”.

мЎ°м„ лҜёк°Җ көӯмӮ°лҜёліҙлӢӨ 비мӢёмЎҢмқ„ л•Ңк°Җ мһҲм—ҲлӢӨ.

лӢ№мӢңмқҳ м„ м§„көӯм—җм„ң лҜёлҘј мқјмғҒм ҒмңјлЎң лЁ№кі мһҲлҚҳ лӮҳлқјлҠ” мқјліё лҝҗмқҙлҜҖлЎң,

к·ё л•Ң мЎ°м„ лҜёлҠ” гҖҢм„ёкі„ м ңмқј 비мӢј лҜёгҖҚк°Җ лҗҳм–ҙ мһҲм—ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ.

мҰү мЎ°м„ мқҖ кі к°Җмқҳ мЎ°м„ лҜёлҘј мғҒн’ҲмңјлЎңм„ң мқјліём—җ мқҙм¶ң н•ҙ,

мҠӨмҠӨлЎңлҠ” лҢҖл§ҢмңјлЎңл¶Җн„° мӢј лҢҖл§ҢлҜёлҘј мқҙмһ… н•ҙ лЁ№кі мһҲм—ҲлӢӨкі н•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

мқјліёмқҖ мЎ°м„ мқҳ лҜёлҘј кі к°Җм—җм„ң мӮ¬кі мһҲм—ҲлҚҳ кІғмқҙм–ҙ мғҒкұ°лһҳмҳҖлӢӨ.

мӮ¬мӢӨмқ„ м•Ңкі мһҲлҠ” н•ңкөӯмқёлҸ„ л§Һмқ„ кІғмқҙлӢӨм—җ,

мҷң мӮ¬мӢӨмқ„ 비нҠёлҠ” кІғмқјк№Ң?

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

мЎ°м„ м—җлҠ” мқҙмЎ° мӢңлҢҖл¶Җн„° гҖҢм¶ҳк¶Ғл§Ҙл №гҖҚмқҙлқјкі н•ҳлҠ” л§җмқҙ мһҲм–ҙ,

лҜёмҷҖ ліҙлҰ¬мқҳ мҲҳнҷ•мқҳ лӢЁкІҪкё°мқё лҙ„м—җ, мӢқлҹү нҷ•ліҙм—җ к¶Ғн•ҳлҠ” кІғмқҖ л§Ңм„ұнҷ” н•ҳкі мһҲкі ,

мқјліё мӢңлҢҖк°Җ лҗҳм–ҙ кө¶кІҢ лҗң кІғмқҖ м•„лӢҲлӢӨ.

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҢмЎ°м„ мӮ¬м •гҖҚмғӨлҘјлҘҙВ·лӢӨл Ҳ 1874 м—°кёҲмҡ©к¶Ң (лң»)мқҙмң 1979л…„ н—ӨліёмӮ¬ лҸҷм–‘л¬ёкі

мЎ°м„ м—җм„ңлҠ”, кё°к·јмқ„ л№ҲлІҲнһҲ ліј мҲҳ мһҲлӢӨ.

к°ҖмһҘ к¶Ғн•Қн•ң кі„кёүмқҳ мӮ¬лһҢл“Өм—җкІҢ мһҲм–ҙм„ң, к·ёкІғмқҖ 1л…„м—җ 2лҸ„, м •кё°м ҒмңјлЎң л°©л¬ён•ңлӢӨ.

мҡ°м„ , ліҙлҰ¬мқҳ мҲҳнҷ•мқ„ кё°лӢӨлҰ¬лҠ” лҸҷм•Ҳмқҳ м¶ҳк¶Ғкё°мқҳ 6, 7мӣ”,

к·ё лӢӨмқҢм—җ мҶҚлҘҳк°Җ лҸ„мһ…н•ҙ м „мқҳ 9, 10мӣ”мқҙлӢӨ.

кёҲм „мқҖ, л¶Ҳн•©лҰ¬н•ң мқҙмһҗ мІЁл¶ҖлЎң л°–м—җ л№ҢлҰҙ мҲҳ мһҲлҠ” л‘җ,

л¶Ҳкіјлҝҗмқё м Җ축н•ҙлҸ„ лӢӨ мҚЁ лІ„лҰ° л¶Ҳн–үн•ң мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ,

лҜёлӮҳ к·ё мҷёмқҳ кіЎл¬јмқ„ мӮ¬лҠ” кІғмЎ°м°Ё н• мҲҳ м—ҶлӢӨ.

к·ёл“Өм—җкІҢ лӮЁкІЁм§„ мӮ¬лҠ” м–‘мӢқмқҙлқјкі н•ҳл©ҙ,

лӢЁм§Җ мҶҢкёҲл¬јлЎң мқөнҳҖ мұ„мҡҙ л¶Ҳкіјлҝҗмқё мҙҲлӘ©мқҙлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

гҖҢмҡ°к°ҖнӮӨ м№ҙмҰҲлӮҳлҰ¬ мқјкё° 2гҖҚлҙҗ мЈјм„қ м„ңм җ гҖҢкҙҖл¶Җм—°лқҪм„ гҖҚ1988 м—°кёҲм°¬м •м•„м№Ён•ҙ 추мІңлҸ„м„ңліҙлӢӨ

(мЎ°м„ мҙқлҸ…мқҳ мқјкё°лЎңл¶Җн„°)

н•ЁкІҪлӮЁл¶Ғ, к°•мӣҗлҸ„(мЎ°м„ л¶Ғл¶Җ) мқҙмҷём—җлҸ„ кё°м•„м—җ м§Ғл©ҙн•ҳлҠ” мӮ¬лһҢ л§Һмқҙ н•ҙ

л¶Ҳкіјм—җ мҙҲк·јлӘ©н”јм—җ мқҳн•ҙлқјкі мқҙмҠ¬ к°ҷмқҖ лӘ©мҲЁмқ„ м—°кІ°н•ҙ мһҲлӢӨ кІғмқ„ (л“Ө)л¬јм–ҙ,

нҶөмӢ¬м—җ к°җм—җ лҸ„мӢңлқјкі лӢ№лЎңмһҗм—җкІҢ к°ҖлҰ¬л©ҙ, к·ёмқҙ к°ҖлқјмӮ¬лҢҖ,

гҖҢмЎ°м„ м—җм„ңлҠ” мҷјмӘҪ лӢҳмқҳ мқјмқҖ л“ңл¬јм§ҖлҸ„ м•ҠкІҢ м§ҖкёҲ мҜӨмқҙ лҗҳл©ҙ л§Өл…„ к°Ғм§Җм—җ

нҳ„мӮ¬мғҒмқҙлӢӨ.м§ҖкёҲ н•ңлӢ¬лҸ„ н•ҳл©ҙ лӮҳлӯҮмһҺлҸ„ лӮҳмҳӨкі н’ҖлҸ„ л°ңмғқн•ҳкё° л•Ңл¬ём—җ

лӮЁнҺём—җ мқҳн•ҙлқјкі мҲҳнҷ•кё°к№Ңм§Җ м–ҙл–»кІҢл“ н•ҙ лӮҳк°„лӢӨгҖҚ

(мҷҖ)кіјлқјкі к№ҠкІҢ л°°л Өн•ҳлҠ” кІғ лӢҳ м•„мқҙлҸ„лҘј м—Ҷм•Ө.(мҮјмҷҖ 7л…„ 3мӣ” 31 мқјмһҗ)

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

мҡ°к°ҖнӮӨ мҙқлҸ…мқҖ л§Ңм„ұм ҒмңјлЎң н”јнҸҗ н•ң лҶҚлҜјмқҳ мғқнҷңмқ„ м•Ҳм •мӢңнӮӨкё° мң„н•ҙ,

мҙқлҸ…л¶ҖлҘј мЈјм–ҙ лҶҚмҙҢ 진нқҘ мҡҙлҸҷм—җ л§һл¶ҷм—ҲлӢӨ.

мқҙмЎ° мӢңлҢҖм—җлҠ”, мқҙлҹ¬н•ң көӯк°Җ м§ҖлҸ„мһҗлҠ” мЎҙмһ¬н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

мқҙм”Ё мЎ°м„ мӢңлҢҖмқҳ лҶҚлҜјл“Өмқҳ м°ёмғҒ

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҢмЎ°м„ гҖҚк№Җл“Ө мһҘмҲҳ 1958л…„ мқҙмҷҖлӮҳлҜё мӢ м„ң

лҶҚмҙҢмқҳ нҷ©нҸҗлҠ” лӘ№мӢң, лҶҚлҜјмқҖ мң лһ‘лҜјмқҙ лҗҳм–ҙ н—Өл§Өм–ҙ,

кІҢлӢӨк°Җ н•ңн•ҙВ·мҲҳн•ҙВ·м•…м—ӯ л“ұл“ұлҸ„ лҳҗ м—°лӢ¬м•„ мқҙ лӮҳлқјлҘј лҚ®міӨлӢӨ.

нҳ„мў…л•Ңмқҳ лҢҖкё°к·ј(1671л…„)мқҖ кө¶мЈјлҰјкіј м—ӯлі‘кіјм—җ мқҳн•ҙм„ң мЈҪм—ҲлӢӨлҸ„ мқҳлҠ”,

м „мқҙмһҗ(нһҲлҚ°мҡ”мӢңкө°В·л§ҢмЈјкө°)мҷҖмқҳ м „мҹҒм—җ мқҳн•ң мӮ¬л§қмһҗліҙлӢӨ лҢҖл¶Җ분,

кё°лҜјмқҖ л¬ҙлҚӨмқ„ нҸӯлЎңн•ҙ мӢңмІҙмқҳ мҳ·м·Ён•ҙ, л¶ҖлӘЁлҠ” м•„мқҙлҘј лІ„лҰ¬кі кёёк°Җм—җ м§Җміҗ м“°лҹ¬мЎҢлӢӨ.

лҳҗ, мқҙ кё°лҜјмқҖ л°”кҫём–ҙ нҷ”м Ғмқҙлқјкі н•ңлӢӨ

л–јлҸ„л‘‘мқҙ лҗҳлҠ” кІғлҸ„ мһҲлӢӨкі н•ҳлҠ” мғҒнғңмҳҖлӢӨ.

мқҙлҹ° мһ¬н•ҙлҠ” мқҙмЎ°мқҳ л¶ҖнқҘкё°мқё мҳҒмЎ°мқҳ мӢңлҢҖм—җлҸ„ мқјм–ҙлӮҳ,

к·ё 25л…„к°„м—җ м—ӯлі‘м—җ мқҳн•ң мӮ¬л§қмһҗ 560л§Ңмқ„ м„ём—ҲлӢӨкі н•ҙ

1812л…„м—җлҠ” кё°лҜјмқҳ мҲҳлҠ” нҸүм•ҲлҸ„ 90л§Ң, нҷ©н•ҙлҸ„ 52л§Ң, к°•мӣҗлҸ„ 12л§Ң,

кІҪмғҒлҸ„ 92л§Ң, 충мІӯлҸ„ 18л§Ң, м „лқјлҸ„ 69л§Ңм—җ лӢ¬н–ҲлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

гҖҢмӮҗлҡӨм–ҙ진 мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶ҖгҖҚл…ёлһ‘ нӣ„лҜёмҳӨгҖҖ1998л…„ мҪ”мҡ°л¶„мӮ¬

"мғқм§ҖмҳҘ"мқ„ мӮ° мқҙмЎ° мЎ°м„ мқҳ лҶҚлҜјл“Ө

н”„лһ‘мҠӨмқё м„ көҗмӮ¬ мғӨлҘјлҘҙВ·лӢӨл ҲлҠ”,

лӢ№мӢңмқҳ мЎ°м„ мҷ•көӯмқҳ мҷ„кі н•ң мҮ„көӯ м •мұ…м—җ лҢҖн•ҙм„ң, мқҙл ҮкІҢ м“°кі мһҲлӢӨ.

гҖҢ1871л…„л¶Җн„°, 1872л…„м—җ кұём№ҳкі , лҶҖлһ„ л§Ңн•ң кё°м•„к°Җ н•ңл°ҳлҸ„лҘј лҚ®міҗ,

көӯнҶ лҠ” нҷ©нҸҗ н–ҲлӢӨ.л„Ҳл¬ҙлӮҳ к°Җнҳ№н•Ё , м„ңн•ҙм•Ҳмқҳ мӮ¬лһҢл“Ө мҶҚм—җлҠ”,

л”ё(м•„к°Җм”Ё)лҘј мӨ‘көӯмқёмқҳ л°Җн•ӯ м—…мһҗм—җкІҢ 1 мқёлӢ№лҜё 1мҠ№мңјлЎң нҢҢлҠ” кІғлҸ„ мһҲм—ҲлӢӨ.

л¶Ғл°©мқҳ көӯкІҪмқҳ мӮјлҰјмқ„ л„ҳкі мҡ”лҸҷ л°ҳлҸ„м—җ к°Җк№ҢмҠӨлЎң лҸ„м°©н•ң лӘҮлӘ…мқҳ н•ңкөӯмқёмқҖ,

м°ёл“ұпјҹ`мҳӨ мһҲм–ҙ көӯмһҘмқ„ к·ёлҰјм—җ к·ёл Ө м„ көҗмӮ¬л“Өм—җкІҢ лӮҳнғҖлӮҙ,

гҖҢм–ҙл””мқҳ кёём—җлҸ„ мӢңмІҙк°Җ л„җл Ө мһҲлӢӨгҖҚ

(мқҙ)лқјкі нҳёмҶҢн–ҲлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ, к·ёлҹҙ л•ҢмЎ°м°Ё, мЎ°м„ көӯмҷ•мқҖ,

мӨ‘көӯмқҙлӮҳ мқјліёмңјлЎңл¶Җн„°мқҳ мӢқлЈҢ л§Өмһ…н•ҙлҘј н—ҲлқҪн•ҳлҠ” кІғліҙлӢӨлҸ„,

мҳӨнһҲл Ө көӯлҜјмқҳ л°ҳмҲҳк°Җ мЈҪм–ҙ к°ҖлҠ” кІғмқ„ л°©м№ҳн•ҙ л‘җлҠ” кёёмқ„ м„ нғқн–ҲлӢӨ.гҖҚ

(мЎ°м„ мӮ¬м •В·н—ӨліёмӮ¬ лҸҷм–‘л¬ёкі )

м • м ҠмқҖ[кёҲ+мҡ©]м Җмқҳ гҖҢлӘ©лҜјмӢ¬м„ңгҖҚм—җм„ңлҸ„,

мқҙмЎ° мӮ¬нҡҢмқҳ нғҗкҙҖ мҳӨлҰ¬м•„лһҳм—җм„ң н—ҲлҚ•мқҙлҠ” 비참н•ң мЎ°м„ лҶҚлҜј мғқнҷңмқҙ м“°м—¬м ё мһҲлӢӨ.

(мӨ‘лһө)

мЎ°м„ лҶҚлҜјмқҳ мӮ¬мқҙм—җлҠ”,

кі лһҳл¶Җн„° гҖҢм¶ҳк¶Ғ, л§Ҙл № л„ҳм–ҙ лӮң н•ҙгҖҚлқјкі н•ҳлҠ” мҳӣ мҶҚлӢҙмқҙ мһҲлӢӨ(м •лҸ„)л§ҢнҒјмқҙм§Җл§Ң,

лҶҚлҜјмқҖ мҲҳнҷ•мқҳ 5н• мқҙмғҒмқ„ м—°кіөмңјлЎңм„ң лӮҙм„ёмҡё мҲҳ мһҲм–ҙ лІ„лҰ¬кі ,

мҲҳнҷ•н•ң лҜёлҸ„ лӢӨмқҢ н•ҙ 3 мӣ”мҙҲкІҪм—җлҠ” м „л¶Җ, л¬јкі лқјкі лҒқлӮёлӢӨ.

кұ°кё°м„ң, кёҖмһҗлӮҳк°Җ к°җмһҗлӮҳ ліҙлҰ¬лҘј н• мҲҳ мһҲлҠ” 6мӣ”к№Ңм§Җмқҳ 3к°ңмӣ”мқҖ,

м¶ҳк¶Ғкё°лқјкі н•ңлӢӨ.

мқҙмЎ° мқҙлһҳ, мҲҳл°ұл…„м—җ кұёміҗм„ң мЎ°м„ лҶҚлҜјмқҙ м§Ҡм–ҙ진лӢӨ

м—ӯмӮ¬м Ғмқё м§Җлі‘(мҳӨлһ«лҸҷм•Ҳ лӮ«м§Җ м•ҠлҠ” лі‘)мқҙлқјкі л§җн• мҲҳ мһҲлӢӨ.

к·ёкІғмқҖ мӮ¬лһҢлЎңмқҳ 9н• мқ„ м°Ём§Җн•ҳлҠ” лҶҚлҜј мӨ‘ 8н• мқҳ мҶҢмһ‘мқёмқҙ,

ліҙмЎҙмӢқм–‘мӢқмқ„ лҸҷкі„м—җ л¬јкі , ліҙлҰ¬мқҳ мҲҳнҷ•кё°к№Ңм§Җмқҳ мӮ¬мқҙ, н’ҖлҝҢлҰ¬, кұҙмҙҲ,

мқ‘лҘ , мқҙлқјкі м№ҳл…ём—ҙл§Өл“ұм—җм„ң м—°лӘ…н•ҙ к°ҖлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

к·№лӢЁм Ғмқё кІҪмҡ°м—җлҠ”, мҶҢлӮҳл¬ҙмқҳ н‘ңн”јмҷҖ лӮҳл¬ҙмқҳ м„ұм§Ҳкіјмқҳ мӮ¬мқҙм—җ

мһҲлӢӨ л¶Җл“ңлҹ¬мҡҙ нқ° л¶Җ분취н•ҙ мӢқмҡ©мңјлЎң н•ңлӢӨ.

мһҲлӢӨ мһҲм–ҙлҠ” 5мӣ”мқҙ лҗҳл©ҙ ліҙлҰ¬мқҳ м„ұмҲҷн•ҳлҠ” кІғмқ„ кё°лӢӨлҰ¬м§Җ лӘ»н•ҳкі ,

мқҙмӮӯмқҙ м•„м§Ғ н‘ёлҘҙкІҢ мң мғҒмқё кІғмқ„, мқҙмӮӯ м•һл§Ң л”° м·Ён•ҙ мЈҪпјҹ`л…ё н•ҙ лЁ№кұ°лӮҳ

к¶Ғм§Җм—җ лӘ°лҰ¬л©ҙ мў…мһҗмқёк№Ңм§Җ лӢӨ лЁ№м–ҙ м№ҳмӣҢ лІ„лҰ¬лҠ” кІҪмҡ°лҸ„ мһҲлӢӨ.

мЎ°м„ мқҳ лҶҚм„ң, лҶҚмӮ¬лҘј мқҪмңјл©ҙ мӨ‘көӯмқҳ лҶҚлҜјкіј м•„мЈј 비мҠ·н•ңлӢӨ.

н•ңн•ҙ, мҲҳн•ҙ, н’Қн•ҙ, мҡ°л°•н•ҙ, мғҒн•ҙ, 병충н•ҙк°Җ,

к°„лӢЁ м—ҶкІҢ м—°мӨ‘ н–үмӮ¬мҷҖ к°ҷмқҙ к°Ғм§Җл°©мқ„ лҚ®міҗ, лҶҚмқҖ кұ°м§Җ, лҶҚл…ёмҷҖ лӢӨлҰ„м—ҶлӢӨ.

к·ё мң„м—җ, м–‘л°ҳкіј м•…лҰ¬м—җ мқҢмӢқмңјлЎң лҗҳм–ҙ мҶҢмһ‘лҶҚ, лҢҖл“ м§Җ мҶҢл“ м§Җ,

л§Ңм„ұм Ғмқё мӢқлҹүлӮңкіј л№ҡкі м—җ л§һмқ„ мҲҳ мһҲлҠ” мһҲм–ҙлЎң мһҲлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӢҲк№Ң гҖҢмҶҢмһ‘мқёмқҖ, м§ҖмЈјмқҳ кіім—җм„ң кұ°лһҳ мҙқм•Ўмқҳ кі„мӮ°мқ„ лҒқлӮҙ лҸҢм•„к°Ҳ л•ҢлҠ”,

추мҷҖ лҜё(кіЎл¬јмқ„ м Ғк·№м ҒмңјлЎң, нӢ°лҒҢмқҙлӮҳлЎңл¶Җн„°лҘј кұ°м Ҳн•ҙ лӮҳлҲ„лҠ” лҸ„кө¬)лҘј к°Җм ё

집м—җ лҸҢм•„к°ҖлҠ” кІғл§ҢмңјлЎң мһҲлӢӨ.гҖҚлқјкі н•ҳлҠ” 비참н•ң мҶҚлӢҙмқҙ мһҲлӢӨ м •лҸ„лӢӨ.

л¬јлЎ , к·ёкІғмқҖ лҢҖлӢӨмҲҳмқҳ лҶҚлҜјм—җкІҢ н•ңм •н•ҳм§Җ м•Ҡкі , мЎ°м„ мқҳ кҙ‘мӮ° л…ёлҸҷмһҗлҸ„ к°ҷлӢӨ.

гҖҢмЎ°м„ м—¬н–үкё°гҖҚм—җ,

гҖҢл…ёлҸҷмһҗк°Җ л°ӣлҠ” мһ„кёҲмқҖ к·№нһҲ мЎ°кёҲмңјлЎң, мӣҗмӮ°(мӣҢмӮ°)м—җм„ң

мқјліёмқём—җ кёҲмқ„ нҢ”м•„ м№ҳмҡ°лҠ” кіөл¬ҙмӣҗл“Өмқҳ н’Ҳм—җ лӘЁл‘җк°Җ л“Өм–ҙк°Җ лІ„лҰ°лӢӨ.гҖҚ

гҖҢк·јлЎңмқҳ л°ұм„ұмқҖ л§Өмҡ° к¶Ғн•Қн•ҙм„ң, кө¶кі мһҲлӢӨ.гҖҚ

гҖҢкҙ‘мӮ°мқҳ к·јмІҳм—җ л§Ҳмқ„мқҙ мһҲкі , л…ёлҸҷмһҗл“ұмқҖ кұ°кё°м„ң мӢқмӮ¬н•ҙ, мҲ мқ„ мӮ¬,

кёүлЈҢм—җлҠ” мҶҗмқ„ лҢҖм§Җ л§җкі , кұ°мқҳ м•ҢлӘёкіј лӢӨлҰ„м—Ҷкі л°°нҡҢн•ҳкі мһҲлӢӨ.гҖҚ

мӣҗлһҳ н•ңл°ҳлҸ„лҠ” 3лӮЁ/`i충мІӯ, кІҪмғҒ, м „лқј) м§Җл°© мқҙмҷё,

кё°к·јмқҙ л§ҺмқҖ кіімңјлЎң,

мөңк·јмқҳ л¶Ғн•ңкіј к°ҷмқҖ мӢқлҹү мң„кё°лҠ”, кІ°мҪ” нҠ№мқҙн•ң нҳ„мғҒмқҖ м•„лӢҲлӢӨ.

мҳҲлҘј л“Өм–ҙ, лі‘мһҗнҳёлһҖ нӣ„, л§Өл…„ к°Ғм§Җк°Җ н•ңл°ңлЎң кё°к·јмқҙ кі„мҶҚ лҗҳм–ҙ,

мҲӯлҚ• 3л…„, н•ЁкІҪлҸ„к°Җ кё°к·јмңјлЎң м—ӯлі‘, мӮ¬л§қмһҗ 3300м—¬,

нҷ©н•ҙлҸ„м—җ нҷ©н•ҙ, мӮ°лӮң м§Җл°©к№Ңм§Җ нқүмһ‘.

мқҙлһҳ, 3л…„к°„ м—°мҶҚмңјлЎң кё°к·јмқҙ кі„мҶҚ лҗҳм—ҲлӢӨ.

мЎ°м„ гҖҢмқёмЎ°мӢӨлЎқгҖҚм—җ мқҳн•ҳл©ҙ,

гҖҢ6л…„ 5мӣ”, 3л…„ нқүмһ‘мқҳ л’Ө, 8лЎңк°Җ нҒ° к°Җлӯ„, м–‘кі„мқҳ ліҙлҰ¬к°Җ мӢңл“Өм–ҙ 4л“Өмқҙ лӘЁл‘җ л¶үмқҖ л°”нғ•,

мқҙкІғмқҖ м •л§җлЎң мІңкі м „лҢҖлҜёл¬ёмқҳ лҢҖмқҙліҖмқҙл“ м§ҖгҖҚ,

8л…„ 3мӣ”м—җ лҳҗ гҖҢкё°к·јм—җ м—ӯлі‘, мқёлҜјмқҖ кұ°мқҳ л©ёмЎұн–ҲлӢӨгҖҚлқјкі к№Ңм§Җ л§җн•ҳкі мһҲлӢӨ.

1671л…„мқҳ лҢҖкё°к·јм—җм„ңлҠ”,

л¬ҙлҚӨмқ„ нҸӯлЎңн•ҙ мӢңмІҙмқҳ мҳ·мқ„ лІ—кІЁлӮҙ, л¶ҖлӘЁлҠ” м•„мқҙлҘј кёёк°Җм—җ лІ„л ёмқ„ м •лҸ„м—җм„ң л§ҢлӮ¬лӢӨ.

мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶ҖлҠ”,

мқҙмЎ° мӮ¬нҡҢмқҳ м°ёмғҒ--кұ°м§Җ лҸҷм—°мқҳ лҶҚлҜјкіј кёёк°Җм—җ м§Җміҗ м“°лҹ¬м ёмқҳ л°©лһ‘мһҗк°Җ л§ҺмқҢм—җ лҶҖлқј,

мһҗмһ‘лҶҚмқҳ м°Ҫм¶ң, мҶҢмһ‘м ңлҸ„мқҳ к°ңм„ мқ„ мӨ‘мӢңн•ҳкі мһҲлӢӨ.

н•ңл°ҳлҸ„мқҳ к°ңл°ң, мӮ¬нҡҢ к°ңнҳҒм—җ н—ҢмӢ н•ң мқјліёмқёмқҙ м Ғм§Җ м•Ҡм•ҳлҚҳ (мқј)кІғмқҖ,

н•ңкөӯмқё, н•ңкөӯмқёлҸ„ м•Ңм•„ л‘җм–ҙм„ңлҠ” м•Ҳлҗ к№Ң.

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

мқҙм”Ё мЎ°м„ мӢңлҢҖлҠ” лҢҖлҹүмқҳ м•„мӮ¬мһҗк°Җ лӮҳмҳӨлҠ” лӮҳлқјмҳҖлӢӨ.

н•ңл°ҳлҸ„мқҳ м—ӯмӮ¬лЎң кё°к·јм—җ мқҳн•ң м•„мӮ¬мһҗк°Җ м¶ң(м•Ҳ)мӨ‘пјҹ`мҠӨмқҳ кІғмқҖ,

нҳ„мһ¬м—җ мқҙлҘҙкё°к№Ңм§Җ мқјліё нҶөм№ҳ мӢңлҢҖ лҝҗмқҙлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

мқјліём—җ мқҳн•ҙмҡ” л‘җлӮҳ 36л…„мқҳ мӢқлҜјм§Җ нҶөм№ҳлЎң лҜёмқҳ мғқмӮ°лҹүмқҙ л°°мҰқ

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҢмӮҗлҡӨм–ҙ진 мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶ҖгҖҚл…ёлһ‘ нӣ„лҜёмҳӨгҖҖ1998л…„ мҪ”мҡ°л¶„мӮ¬

в—ҶмЎ°м„ мӮ° мҢҖмқҳ мғқмӮ°м„ұмқҖ, м–јл§ҲлӮҳ н–ҘмғҒн–ҲлҠ”м§Җ

мқјліёмқҳ лҶҚл¬ҙм„ұм—җ мқҳн•ң гҖҢн•ңкөӯ нҶ м§Җ лҶҚмӮ° мЎ°мӮ¬ліҙкі гҖҚм—җ,

1905л…„, лҶҚм—… мғқмӮ°л Ҙмқҙ лҶ’мқҖ н•ңл°ҳлҸ„ лӮЁл¶ҖмЎ°м°Ё,

лӢЁлӢ№мқҳ нҸүк· мҲҳнҷ•лҹүмқҖ, 9л‘җл§ҢмңјлЎң,

лӢ№мӢңмқҳ мқјліёмқҳ нҸүк· лӢЁлӢ№ нҸүк· мҲҳнҷ•лҹү, 1м„қ 6л‘җмқҳ л°ҳк°•мқҙм—ҲлӢӨ.

н•ҳм§Җл§Ң, мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶Җ мҠӨнғҖнҠё лӢ№мӢң , мӮ°лҜёкі к°Җ м•Ҫ 1000 л§қкі мҝ м „нӣ„мқё кІғм—җ лҢҖн•ҙ,

к·ё нӣ„л…„л“ӨмӮ°лҜёкі к°Җ мҰқк°Җн•ҙ, 18л…„ нӣ„мқҳ мҮјмҷҖ 3л…„м—җлҠ” 1700 л§қкі мҝ лҘј мғқмӮ°н–ҲлӢӨ.

гҖҢмқјм ң 36л…„гҖҚмқҳ мЎ°м„ нҶөм№ҳлЎң,

лҜёкіЎ мғқмӮ° м •мұ…мқҖ к°ҖмһҘ н•ңкөӯмқём—җ нҳңнғқмқ„ лІ н’Җм—Ҳм§Җл§Ң н•ҳлӮҳмҳҖлӢӨ.

мң мӮ¬ мқҙлһҳ, л…„мӮ° 1000 л§қкі мҝ мқҙмғҒмқ„ н•ңлІҲлҸ„ л„ҳмқҖ мқјмқҙ м—Ҷм—ҲлҚҳ мЎ°м„ мӮ° мҢҖ мғқмӮ°лҹүмқҖ,

мҮјмҷҖ мӢңлҢҖм—җ л“Өм–ҙк°Җл©ҙ н•ӯмғҒ 2000 л§қкі мҝ лҘј лҸҢн”ј н–ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ.

к·ёкІғмқҖ м—ӯлҢҖ мҙқлҸ…мқҙ, мӢқлҹү мғқмӮ°мқҳ 충мӢӨкіј лҜёкіЎ мғқмӮ°м„ұмқҳ н–ҘмғҒм—җ

нҸүлІ”м№ҳ м•ҠмқҖ л…ёл Ҙмқ„ кұ°л“ӯн•ҙ нҶ м§Җ к°ңлҹү, н‘ң`iмў… к°ңлҹү, кІҪлІ•мқҳ к°ңм„ , мҶҢмһ‘лІ•мқҳ м ңм •,

м ҖлҰ¬мңөмһҗ, лҜёкіЎ мғқмӮ° мһҘл Өл“ұмқ„ н–үн•ҳкі мҰқмӮ°мқ„ кұ°л“ӯн•ҙ

мқјліёлӮҙ мӮ°лҜёмҷҖмқҳ кІҪмҹҒм—җ мқҳн•ҙм„ң н’Ҳм§Ҳ н–ҘмғҒм—җ л…ёл Ҙн•ҙ мҷ”кё° л•Ңл¬ём—җмқј кІғмқҙлӢӨ.

мЎ°м„ мӮ° мҢҖмқҳ лҢҖмқј мҲҳм¶ңмқҖ, мқјліё лӮҙм§Җмқҳ мӢқлҹүл¶ҖмЎұмқҳ кө¬мӣҗм—җ

нҒ° м—ӯн• мқ„ мҷ„мҲҳн•ң кІғмқҖ мӮ¬мӢӨмқҙм—Ҳм§Җл§Ң,

мқҙм ң(лІҢмҚЁ) н•ңнҺём—җм„ңлҠ” мқјліё лҶҚлҜјмқҳ кІҪмҹҒмһҗк°Җ лҗҳм–ҙ, көӯлӮҙмқҳ мҢҖк°’ м ҖлқҪм—җ л°•м°ЁлҘј к°Җн•ҙ

лӮҙм§Җмқҳ лҶҚк°Җм—җ нҳ‘м„ұкіј м••л°•мқ„ мЈјм—ҲлӢӨ.

нҠ№нһҲ мҮјмҷҖ 5, 6л…„мқҳ кіөнҷ© мқҙнӣ„, мқҙлҘёл°” мҷём§ҖлҜё нҶөм ң л¬ём ңлЎңм„ң л¶ҖмғҒн•ҙ,

мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶ҖмҷҖ мқјліё м •л¶ҖмҷҖмқҳ мӮ¬мқҙмқҳ лҢҖлҰҪмқ„ к°Җм ёмҷ”мқ„ м •лҸ„ л°ңм „н•ҳкі мһҲм—ҲлӢӨ.

к·ёл Үм§Җл§Ң, мЎ°м„ к·јлҢҖмӮ¬м—җм„ңлҠ”, лҢҖмқј мҲҳм¶ңм—җ мқҳн•ң мҢҖк°’мқҳ мғҒмҠ№,

мқјліё мғҒмқём—җ мқҳн•ң мң нҶөмқҳ м§Җл°°, мЎ°м„ мғҒмқёмқҳ мў…мҶҚнҷ”, л§ӨліҖнҷ”лҘј к°•мҡ” лӢ№н–ҲлӢӨл“ к°Җ,

лҶҚлҜјмқҖ м •нҷ•н•ң лҜёкіЎмқҳ мӢңм„ёлҘј лӘЁлҘҙлҠ” мұ„

лҜёкіЎ мғҒмқёмқҳ л¶ҖлҘҙлҠ” к°’мңјлЎң л§ӨлҸ„н•ҳлҠ” кІғмқ„ н”јн• мҲҳ м—ҶкІҢ лҗҳм—ҲмңјлҜҖлЎң,

мӮ¬кё°мҷҖ лӢӨлҰ„м—ҶлӢӨлқјкі мқёк°Җ, н•ңмёө лҚ” мқјліё мғҒмқёмқҳ кі лҰ¬лҢҖм Ғм·ЁнғҲмқ„ к°•н•ҳкІҢ н• мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ……

к·ёл ҮлӢӨкі н•ҳлҠ” кё°мҲ лҸ„ л§ҺлӢӨ.

м–ҙл– н•ң мӢңлҢҖлқјлҸ„ лҜёкіЎ мғҒмқёмқҳ гҖҢмҲҳнғҲгҖҚмқҖ мЎҙмһ¬н• м§ҖлҸ„ лӘЁлҘҙм§Җл§Ң,

мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶Җмқҳ лҜёкіЎ ліҙнҳё м •мұ…мқҖ,

кІ°мҪ” нҳ„мһ¬мқҳ мқјліё лҶҚмҲҳм„ұмқҳ лҜёкіЎ ліҙнҳё м •мұ…м—җ л’Өл–Ём–ҙм§Ҳ кІғмқҖ м—ҶлӢӨ.

мҷҖ /`AмҢҖк°’мқҳ кІ°м •кіј лҜёмһ‘лҶҚм—җ лҢҖн•ң мғқмӮ° мһҘл Ө ліҙмЎ°кёҲмқҳ көҗл¶Җ л“ұмқҖ,

м–ҙл–»кІҢ мғқк°Ғн•ҙм•ј н• кІғмқјк№Ң.

1941л…„мқҳ мҢҖк°’ м„Өм •м—җм„ңлҠ”, мғқмӮ°мһҗмқҳ мӢӨмҲҳл №м•Ў к°ҖкІ©мқҖ,

1м„қмңјлЎң 50м—”мқҙ лҗҳлҠ”лҚ° лҢҖн•ҙ, мҶҢ비мһҗк°ҖкІ©мқҖ 43м—”м—җ ліҙлҘҳмқҙлӢӨ.

мқҙ м°Ём•ЎмқҖ м •л¶Җ л¶ҖлӢҙмқҙ лҗҳм—ҲлӢӨ.

43л…„м—җлҠ” м •л¶Җмқҳ н‘ңмӨҖ л§Өмһ…н•ҙ к°ҖкІ©мқҖ 44м—”,

мһҘл ӨкёҲл“ұмқ„ мӮ°мһ…н•ҙ 1м„қ лӢ№ 62м—” 50м „м—җк№Ңм§Җ лҒҢм–ҙ мҳ¬л ӨмЎҢлӢӨ.

н•ҳм§Җл§Ң, н‘ңмӨҖ нҢ”м•„ л„ҳкІЁ к°ҖкІ©мқҖ, 43м—”мқҙм—ҲлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

мҢҖмқҖ нҢҗ кІғмқҙм–ҙ, м•ҪнғҲлҗҳм—ҲлӢӨлҠ” кІғмқҖ нҠём§‘мқҙлӢӨ.

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҢн•ңкөӯВ·мЎ°м„ кіј мқјліёмқёгҖҚмҷҖм№ҙмё нӮӨ м•јмҠӨмӢң мҲҳм»·гҖҖ1989л…„ мӣҗм„ңл°©

мқјліё м •л¶ҖлҠ” мқјліё лӮҙм§Җмқҳ лҜё л¶ҖмЎұмқ„ ліҙ충н•ҳкё° мң„н•ҙ мЎ°м„ м—җм„ң лҜёлҘј мҰқмӮ°мӢңмјң,

к·ёкІғмқ„ лӮҙм§Җм—җ мқҙм¶ң н–ҲлӢӨ.

к·ё л•Ңл¬ём—җ, н•ңкөӯмқёмқҖ л§ҢмЈјлЎңл¶Җн„° мҲҳмһ…н•ң мЎ°лҘј

лЁ№лҠ” кІғмқ„ н”јн• мҲҳ м—ҶкІҢ лҗҳм—ҲлӢӨкі л№„лӮң лӢ№н•ҳкі мһҲлӢӨ.

мқҙ мЈјмһҘм—җлҠ”, мЎ°м„ м—җ мһҲм–ҙм„ңмқҳ лҜёмқҳ мҰқмӮ° мқҙмғҒмңјлЎң

мЎ°м„ мңјлЎңл¶Җн„° мқјліём—җмқҳ лҜёмқҳ мқҙм¶ңлҹүмқҙ мҰқк°Җн•ҙ,

лҳҗ л§ҢмЈјлЎңл¶Җн„°мқҳ мЎ°мқҳ мҲҳмһ…лҹүмқҙ мҰқлҢҖн•ҳкі мһҲлҠ” нҶөкі„к°Җ лӮҳнғҖлӮҳкі ,

мқјкІ¬ м„Өл“қл Ҙмқҙ мһҲлӢӨмқёк°ҖмҷҖ к°ҷмқҙ ліҙмқёлӢӨ.

гҖҢмЎ°м„ мқҳ кө¶мЈјлҰјм—җ мқҳн•ҙм„ң/`Aмқјліёмқёмқҳ мӢқлЈҢк°Җ 충мЎұ лҗҳм—ҲлӢӨгҖҚ кІғм—¬

мӮ°лҜё мҰқмӢқ кі„нҡҚмқҖ, мӢӨмқҖ гҖҢлҜё лӢӨлЈЁм–ҙ м •мұ…гҖҚкіј лӢӨлҰ„м—ҶлӢӨкі н•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

к·ёл Үм§Җл§Ң мқҙ 비нҢҗмқҖ, л§Ңмқј л§һкі мһҲлӢӨкі н•ҙлҸ„ 15%м •лҸ„ л°–м—җ

мҳ¬л°”лҘҙлӢӨкі л§җн• мҲҳ мһҲм§Җ л§җкі мһҲмқ„кІғмқҙлӢӨ.к·ёл ҮлӢӨкі н•ҳлҠ” кІғмқҖ мң„м •мһҗлЎңм„ң

лҶҚлҜјмқҳ мҶҢл“қмҲҳмӨҖмқ„ мҳ¬лҰ¬л Өкі н• л•Ң мөңлҢҖмқҳ кі лҜјмқҖ,

л¬ҙм—Үмқ„ мӢ¬кІҢ н•ҙм•јн• кІғмқёк°Җлқјкі н•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

к·ёлҰ¬кі , к·ё л•Ң кі л Ө н•ҙм•ј н• кІғмқҖ,

лҶҚм—… мғқмӮ°м Ғ кІ¬м§ҖлЎңл¶Җн„° к·ё нҶ м§Җм—җ л¬ҙм—Үмқҙ м ҒлӢ№н•ңк°Җлқјкі н•ҳлҠ” кІғмңјлЎң,

к·ё мғқмӮ°л¬јм—җ лҢҖн•ҙм„ң, мӢңмһҘмқҙ мЎҙмһ¬н•ҳлҠ”к°Җ н•ҳлҠ” лҶҚмӮ°л¬ј мң нҶөмғҒмқҳ л¬ём ңмқҙлӢӨ.

лҜёлҠ” мЎ°м„ м—җ мһҲкі лҠ” мў…лһҳ к°ҖмһҘ л§Һмқҙ мһ¬л°°лҗҳм–ҙ мҳЁ кІғмқҙл©°,

мһҗм—° мЎ°кұҙмқҙ мқҙкІғм—җ м Ғм Ҳн•ҙ, лҶҚлҜјмқҖ к·ё кё°мҲ м—җ к°ҖмһҘ мқөмҲҷ н•ҳкі мһҲлҠ”,

к·ёлҰ¬кі мқјліё лӮҙм§Җлқјкі н•ҳлҠ” мӢңмһҘмқҖ к·№нһҲ к°Җк№қлӢӨ.

лҜёмқҳ мҰқмӮ°мңјлЎң лҸ„лӘЁн•ң кІғмқҖ,

мң„м •мһҗлЎңм„ң нҳ„лӘ…мқҙлқјкі н•ҳлҠ” кІғліҙлӢӨлҠ” лӢ№м—°н•ң л°©м№Ёмқҙлқјкі н•ҙм•ј н•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

мҢҖмқ„ мһ¬л°°н•ҙ мқјліём—җ мқҙм¶ң н•ң кІғл§Ңмқ„ кҫём§–мқ„ мҲҳ мһҲм§Җл§Ң, к·ё лӢҙліҙлЎңм„ң

мЎ°м„ мқҳ лҶҚлҜјмқҙ нҳ„кёҲ мҲҳмһ…мқ„ м–»мқҖ кІғмқ„ л¬ҙмӢңн•ҙм„ңлҠ” м•Ҳ лҗңлӢӨ.

м „мҹҒмӨ‘мқҳ мӢқлҹүлӮңмқҳ кәҫм–ҙ, лӮҙм§Җм—җ мһҲм–ҙм„ңмқҳмҷҖ к°ҷмқҙ,

к°•к¶Ңмқ„ к°Җм§Җкі мЎ°м„ мқҳ лҶҚлҜјмңјлЎңл¶Җн„° лҜёлҘј кіөм¶ң мӢңнӮЁ мӮ¬мӢӨмқҖ мһҲлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ мқҙкІғкіј лҢҖ진`мҡ° мӢңлҢҖм—җ мӢңмһ‘н•ң мӮ°лҜё мҰқмӮ° м •мұ…кіјлҠ” м§Ғм ‘м Ғмқё кҙҖкі„лҠ” м—Ҷкі ,

лі„к°ңмқҳ л¬ём ңлЎңм„ң мұ„нғқн•ҙм•ј н•ҳлҠ” кІғмқј кІғмқҙлӢӨ.

лҳҗ мЎ°м„ мқҳ лҶҚлҜјмқҖ лҜёлҘј мқјліё лӮҙм§Җм—җ мқҙм¶ң н•ҙ,

мҠӨмҠӨлЎңлҠ” мЎ°лҘј лЁ№лҠ” кІ°кіјк°Җ лҗҳм—ҲлӢӨкі н•ҳлҠ” мқјлҸ„,

мқҙкІғ мһҗмІҙлЎңм„ң 비лӮңм—җ н•ҙлӢ№лҗҳм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ.

мӢңмһҘм„ұмқҙ мһҲлӢӨ, мҰү к°ҖкІ©мқҳ 비мӢј кІғмқ„ нҢҗл§Өн•ҙ,

мӢј кІғмңјлЎң м°ёлҠ”лӢӨлҠ” кІғмқҖ,

лҶҚлҜјмқҳ, м Ғм–ҙлҸ„ л№ҲлҶҚмқҳ к·№нһҲ ліҙнҶө нҢЁн„ҙмқҙлӢӨ.

мҢҖмқ„ мһ¬л°°н•ҳкі мһҲлҚҳ мқјліёмқҳ лҶҚлҜјмқҙ, лҜёлҠ” 축м ңл•Ң м •лҸ„ л°–м—җ лЁ№м§Җ м•Ҡкі ,

ліҙлҰ¬лӮҳ нҢЁ(нһҲл„Ө)лҘј лЁ№кі мһҲлҚҳ кІғмқҖ мһҳ м•Ңл Өм ё мһҲлӢӨ.

гҖҢмҢҖмқ„ нҢ”м•„, мЎ°лҘј мӮ¬кі мӢқлЈҢлЎң н–ҲлӢӨгҖҚлқјкі н•ҳлҠ” мӮ¬мӢӨмқҖ,

мҠӨмҠӨлЎң мҲҳнҷ•н•ң кІғл§Ңмқ„ лЁ№лҠ” мһҗкёү мһҗмЎұ лӢЁкі„м—җ мһҲлҚҳ мЎ°м„ лҶҚлҜјмқҙ,

비мӢј кІғмқ„ нҢ”м•„, мӢј кІғмқ„ мӮ¬,

к·ё м°Ём•ЎмңјлЎң мӢқлЈҢ мқҙмҷёмқҳ кІғмқ„ кө¬мһ…н•ҳкі мғқнҷңмҲҳмӨҖмқ„ мҳ¬лҰ°лӢӨкі н•ңлӢӨ

мӢңмһҘ мғқмӮ°м—җ м°ёк°Җн•ҳлҠ” лҶҚлҜјм—җкІҢ нғҲн”јн•ң кІғмқ„ мқҳлҜён•ҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

лҳҗн•ң мЎ°м„ лҶҚлҜјмқҙ мӢқлЈҢлЎңм„ң гҖҢл§ҢмЈјлЎңл¶Җн„° мЎ°лҘј мҲҳмһ…н–ҲлӢӨгҖҚлқјкі н•ҳл©ҙ,

мӢ¬н•ҳкІҢ кіӨк¶Ғнҷ”н•ң мғҒнҷ©мқ„ лӮҳнғҖлӮҙлҠ” кІғмңјлЎңм„ң л№јм•—кё°кё° мүҪм§Җл§Ң,

л¶ҒмЎ°м„ м—җм„ңлҠ” мӣҗлһҳ мЎ°лҘј мқҢмӢқ н•ҳлҠ” кІғмқҙ л§Һм•„,

лҜёліҙлӢӨ мһЎкіЎмқҳ мһ¬л°° л©ҙм Ғ мӘҪмқҙ нӣЁм”¬ л§Һм•ҳкё° л•Ңл¬ём—җ мһҲлӢӨ.

мқҙм ң(лІҢмҚЁ) 1пјҹ`нҠё лҚ§л¶ҷмқҙм§Җ м•Ҡмңјл©ҙ лҗҳм§Җ м•ҠлҠ” (мқј)кІғмқҖ, мЎ°м„ лҜёмқҳ мҲҳмһ…мқ„,

лӢЁкё°к°„мқҳ н•ңмӢңкё°лҘј м ңмҷён•ҙ мқјліё м •л¶ҖлҠ” л°”лқјм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨкі н•ҳлҠ” мӮ¬мӢӨмқҙлӢӨ.

1918л…„мқҳ мҢҖмҶҢлҸҷмқ„ кі„кё°м—җ мқјліё лӮҙм§Җм—җ мһҲм–ҙ лҜёмқҳ л¶ҖмЎұмқҙ нҶөк°җлҗҳм–ҙ

мҙқлҸ…л¶ҖлҠ” 1920л…„л¶Җн„° 15л…„к°„м—җ 135л§Ң нҶӨмқҳ мҰқмӮ°кі„нҡҚм—җ м°©мҲҳн–Ҳм§Җл§Ң,

м„ёкі„лҢҖм „ нӣ„мқҳ л¶ҲкІҪкё°м—җ мқҳн•ҙ, мҢҖк°’мқҖ н•ҳлқҪмқҳ мқјлЎңлҘј лҚ”듬м—ҲлӢӨ.

мқјліё м •л¶ҖлҠ” лҜёкіЎлІ•мқ„ м ңм •н•ҙ к°ҖкІ© мң м§Җм—җ л…ёл Ҙн–Ҳм§Җл§Ң,

к·ё нҡЁкіјлҠ” н—Ҳл¬ҙн–ҲлӢӨ.

мқҙлҹ¬н•ң мғҒнҷ©м—җлҸ„ л¶Ҳкө¬н•ҳкі , мЎ°м„ м—җм„ң мҰқмӮ°лҗң лҜёлҠ” мқјліё лӮҙм§Җм—җ мң мһ…н•ҙ,

мқјлЎң 1927 м—°лӮҙм§Җ мЎ°м„ мқ„ нҶө м§Ҳм§Ҳ лҒ„лҠ” лҢҖн’Қмһ‘мқҖ мҢҖк°’мқ„ н•ңмёө лҚ” н•ҳлқҪмӢңмјң,

лӮҙм§Җмқҳ лҶҚлҜјмқҳ к¶Ғл°•нҷ”лҘј л¶Ҳлҹ¬, мқјлҢҖ м •м№ҳк°„ м ңлӘ©м—җк№Ңм§Җ л°ңм „н–ҲлӢӨ.

1931л…„м—җлҠ”, лҜёмқҳ к°ҖкІ©мқҖ 1919л…„мқҳ мӢӨлЎң 40%м—җ нҸӯлқҪн–ҲлӢӨ.

мқҙ л•Ңл¬ём—җ мҮјмҷҖ мҙҲл…„, мЎ°м„ лҜёмқҳ лӮҙм§Җ мқҙмһ…мқ„ м ңн•ңн•ҳл Өкі н•ҳлҠ” лҶҚлҰјм„ұкіј

мқҙкІғм—җ 맹л°ҳлҢҖн•ҳлҠ” мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶ҖмҷҖмқҳ мӮ¬мқҙм—җ кІ©л ¬н•ң л…јмҹҒ н•ҷлҰ¬ лҸҢл ӨмЈјм–ҙм§ҖкІҢ лҗңлӢӨ.

мқҙкІғмқҖ мҮјмҷҖ лҶҚм •мӮ¬м—җ мһҲм–ҙм„ңмқҳ м ҖлӘ…н•ң мӮ¬кұҙмқё кІғмқҙлӢӨ.

лҜёмқҳ мҰқмӮ°мқ„ мһҘл Өн•ң кІғмқҖ мқјліё м •л¶Җмқё кІғмқҙкё° л•Ңл¬ём—җ,

к·ё мқҳлҜём—җм„ңлҠ” мһҗм—…мһҗл“қмқҙл“ м§Җ, лӢ№мӢң , мқјліё м •л¶Җк°Җ мЎ°м„ лҜёмқҳ мқҙмһ…мқ„

мһҘл Өн•ҳкұ°лӮҳ к°•м ңн•ҳкұ°лӮҳ н•ң мӮ¬мӢӨмқҖ м „нҳҖ м—ҶлҠ” кІғмқҙкі ,

мӮ¬мӢӨмқҖ к·ё м—ӯмқё кІғмқҙлӢӨ.

гҖҢмЎ°м„ лҜёмқҳ мқҙмһ…мқҖ, мқјліё лҶҚлҜјмқҳ нқ¬мғқм—җ мқҳн•ҙм„ң н–үн•ҙмЎҢлӢӨгҖҚ

к·ёл ҮлӢӨкі н•ҙлҸ„ кіјм–ёмқҖ м•„лӢҲлӢӨ.

лӮҳлҠ” мЎ°м„ лҶҚлҜјмқҳ к¶Ғн•Қнҷ”лҘј кёҚм •н•ҳкі мһҲмңјлҜҖлЎңлҸ„ м—Ҷмңјл©ҙ,

лӢ№мӢңмқҳ мқјліё м •л¶ҖлҘј ліҖнҳён•ҳл Өкі мқҳлҸ„н•ҳкі мһҲмңјлҜҖлЎңлҸ„ м—ҶлӢӨ.

лӢЁм§Җ н•ҙл°© м§Ғнӣ„мқҳ к°җм •м Ғмқё л°ҳмқј 비лӮңмқҳ мӢңкё°лқјл©ҙ л§үмғҒ м•Ңм§Җ лӘ»н•ҳкі ,

40л…„ м§ҖлӮң нӣ„м—җлҸ„, мӮ¬мӢӨм—җ л°ҳн•ҳлҠ” 비нҢҗмқ„ нғңм—°н•ҳкІҢ л°ҳліөн•ҳлҠ” кІғлҸ„,

к·ёкІғмқ„ мһ…лӢӨл¬јкі (л“Ј)л¬»кі мһҲлҠ” кІғлҸ„, мһҘлһҳмқҳ м—ӯмӮ¬к°Җмқҳ кІҪл©ёмқ„ мӮҙ кІғмқҙлӢӨ н•ҙ,

лҳҗ кІ°мҪ” мқјн•ң(м•„м№Ё) м–‘көӯлҜјм—җкІҢ лҸ„мӣҖмқҙ лҗҳм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨкі мғқк°ҒлҗҳлҠ” кІғмқҙлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

гҖҢм—ӯмӮ¬лҘј мң„мЎ°н•ҳлҠ” н•ңкөӯгҖҚлӮҳм№ҙк°ҖмҷҖ н•ҳм№ҳмҡ”гҖҖ2002л…„ нҶ мҝ л§Ҳ м„ңм җ

лҜёлҘј мқјліём—җ мқҙм¶ң н•ҳкі мӢ¶мңјл©ҙ м–өм§ҖлЎң мҙқлҸ…л¶Җм—җ"к°•мҡ”"н•ң кІғмқҖ н•ңкөӯмқё лҶҚк°ҖмқҙлӢӨ.

мқјліёмқҖ 1912л…„мқҳ лҜё мҶҢлҸҷмқҙ лҗң к·ё лҜё л¶ҖмЎұл•ҢлҘј мң мқјн•ң мҳҲмҷёлЎңм„ң

мқјліёлӮҙмқҳ лҶҚк°Җмқҳ ліҙнҳёлҘј мң„н•ҙм„ң мЎ°м„ лҜёмқҳ мқҙмһ…мқ„ м ңн•ңн•ҳлҠ” кІғмқ„ мӢңлҸ„н•ҳкі мһҲм—ҲлӢӨ.

мқҙмҷҖ к°ҷмқҙ, мЎ°м„ лҜёмқҳ мқҙмһ…мқ„ к°ҖлҠҘн•ң н•ң мӢңнӮӨм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨкі н•ҳлҠ” мқјліё м •л¶ҖмҷҖ

лҚ” мқҙмһ… н•ҳлқјкі мқјліё м •л¶Җм—җ к°•мҡ”н•ҳлҠ” мЎ°м„ мҙқлҸ…л¶Җк°Җ

көүмһҘн•ң мӢёмӣҖмқ„ н–ҲлҚҳ кІғмқҙлӢӨ.

лҠ”, н•ңкөӯмқё лҶҚк°Җк°Җ, мЎ°м„ мқҳ л¬јк°ҖмҲҳмӨҖл¶Җн„°

нҢҢкІ©мқҳ мҢҖлҢҖкёҲмқ„ мқјліём—җм„ң мҶҗм—җ л„Јмқ„ мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ,

мҠӨмҠӨлЎңлҠ” мЎ°лӮҳ мһЎкіЎмқ„ лЁ№м–ҙ лҜёлҘј мқҙм¶ң н•ҳл Өкі н•ң кІғмқ„

мҙқлҸ…л¶Җк°Җ м „л©ҙ м§Җмӣҗн–Ҳкё° л•Ңл¬ём—җм„ң л§ҢлӮ¬лӢӨ.

мқҙ н•ңкөӯмқёмқҳ гҖҢлҜё мқҙм¶ң н”јлІ„гҖҚк°Җ н•ңкөӯмқё м „мІҙмқҳ кұҙк°•мқ„ н•ҙм№ңлӢӨкі мғқк°Ғн•ҙ

мһҲлӢӨ н•ҙм—җлҠ”, мҙқлҸ…л¶Җк°Җ, кұ°кё°м—җ мҠӨнҶұмқ„ кұёміҗ

м„ңл‘ҳлҹ¬ л§ҢмЈј к·ё мҷёлЎңл¶Җн„° мһЎкіЎмқҳ лҢҖлҹү мҲҳмһ…мқ„ н–ҲлӢӨ.

мӢӨм ңлЎң, мқјліё нҶөм№ҳн•ҳм—җм„ңлҠ” лҜё мқҙм¶ңм—җ мқҳн•ҙм„ң кё°м•„к°Җ мғқкёҙ кІғмқҖ н•ңлІҲлҸ„ м—ҶлӢӨ.

к·ёкІғмқ„ гҖҢкё°м•„ мҲҳм¶ңгҖҚмқҙлһҖ, лӯҗлқјкі н•ҳлҠ” мӮ¬мӢӨмқҳ мҷңкіЎмқјк№Ң.

н•ңкөӯмқёмқҳ гҖҢкіјмһүкёҲ мҡ•кө¬ мЈјмқҳм—җ мқҳн•ң лҜё мқҙм¶ң н”јлІ„гҖҚлқјкі н•ҙм•ј н•ҳлҠ” кІғмқҙ,

мң мқјн•ҳкІҢ мҳ¬л°”лҘё м—ӯмӮ¬мқҙлӢӨ.

мӢӨм ңлЎң, мқҙ 1920л…„лҢҖ нӣ„л°ҳл¶Җн„° мЎ°м„ мқҳ мқёкө¬лҠ” кі„мҶҚ мҰқк°Җн•ҙ

н•ң лӘ…лӢ№мқҳ көӯлҜјмҶҢл“қлҸ„ нҒ°нҸӯмңјлЎң н–ҘмғҒн–ҲлӢӨ.ліҙлӢӨ н’Қл¶Җн•ҙмЎҢлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

к¶Ғн•Қн–ҲлҚҳ мқҙмЎ° мӢңлҢҖмқҳ н•ңкөӯмқё.мқјліё нҶөм№ҳ мӢңлҢҖк°Җ лҗҳл©ҙ,

лҶҚлҜјмқҖ мғқмӮ°н•ң лҜёлҘј 비мӢёкІҢ нҢ”м•„, мӢј кіЎл¬јмқ„ мӮ¬ лӮҳлӮ мқҳ мӢқлЈҢлЎң н–ҲлӢӨ.

мӢқмӮ¬мқҳ м§Ҳмқ„ л–Ём–ҙлңЁлҰ¬кі лҸҲмқ„ лӘЁм•„

к·ёлһҳм„ң к°Җмһ¬лҸ„кө¬лҘј мӮ¬ к°Җм§Җлҹ°нһҲ н•ҳкі мғқнҷңмҲҳмӨҖмқ„ мҳ¬лҰ¬кі к°”лҚҳ кІғмқҙлӢӨ.

вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•вҖ•

гҖҢмЎ°м„ мӮ¬м •гҖҚмғӨлҘјлҘҙВ·лӢӨл Ҳ 1874 м—°кёҲмҡ©к¶Ң (лң»)мқҙмң 1979л…„ н—ӨліёмӮ¬ лҸҷм–‘л¬ёкі

лӢ№мӢ мқҖ, мҙҲлқјн•ң мҙҲк°Җ집мқҙлқјлҠ” кІғмқ„ ліҙм•ҳлҚҳ кІғмқҙ мһҲлӢӨм§Җмҡ”.

к·ёлҹј, лӢ№мӢ мқҙ м•Ңкі мһҲлҠ” к°ҖмһҘ к¶Ғн•Қн•ң мҙҲк°Җ집мқ„,

к·ё м•„лҰ„лӢӨмӣҖкіј к°•кі н•Ёмқҳ м •лҸ„лҘј н•ңмёө лҚ” л–Ём–ҙлңЁл Ө мғҒмғҒн•ҙ лҙҗ мЈјм„ёмҡ”.

к·ёлҹ¬мһҗ(л©ҙ) к·ёкІғмқҙ, мҙҲлқјн•ң мЎ°м„ мқҳ кұ°мЈјм§Җм—җ лҢҖн•ң,

кұ°мқҳ м •нҷ•н•ң лӘЁмҠөмқҙ лҗҳкІ м§Җмҡ”.

мқјл°ҳм ҒмңјлЎң л§җн•ҳкі , н•ңкөӯмқёмқҖ м§ҡлӮҳл¬ҙмқҳ 집м—җ мӮҙкі мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

…мқҙмёөкұҙл¬јмқҳ 집мқҖ, м°ҫм•„лҸ„ м“ёлҚ° м—ҶмҠөлӢҲлӢӨ.

к·ёлҹ¬н•ң кІғмқ„ н•ңкөӯмқёмқҖ лӘЁлҰ…лӢҲлӢӨ.

(мӨ‘лһө)

лӢӨмқҢм—җ к°Җкө¬м—җ лҢҖн•ҙм„ң, к°„лӢЁн•ҳкІҢ мӢңм„ мқ„ лҸҢлҰј н•©мӢңлӢӨ.

мҡ°м„ м№ЁлҢҖмһ…лӢҲлӢӨл§Ң…

н•ңкөӯмқёмқҖ кұ°мқҳ, лҸ—мһҗлҰ¬(лҸ—мһҗлҰ¬) мң„м—җм„ң мһЎлӢҲлӢӨ.

к¶Ғн•Қн•ң мӮ¬лһҢл“Ө, нҷҳм–ён•ҳл©ҙ лҢҖлӢӨмҲҳмқҳ мӮ¬лһҢмқҖ,

лӮ®мқҙлӮҳ л°Өм—җлҸ„ мһ…кі мһҲлҠ” к°ҷмқҖ мҳ· мҷём—җлҠ” кұ°лҠ” кІғкіјлқјкі м—Ҷкі ,

лҸ—мһҗлҰ¬ мң„м—җм„ң лҲ•мҠөлӢҲлӢӨ.

мЎ°кёҲмқҙлқјлҸ„ лҸҲмқҙ мһҲлҠ” мӮ¬лһҢмқҖ, мқҙл¶Ҳ(мқҙл¶Ҳ)мқҙлқјкі н•ҳкө° м•„н”„кІҢ л¬јкұҙмқ„ к°Җм§Җкі мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

к·ё мҷёмқҳ к°Җкө¬мһ…лӢҲлӢӨл§Ң, к¶Ғн•Қн•ң мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ, лҚ”мқҙмғҒ к·ё мҷём—җ м•„л¬ҙкІғлҸ„ к°Җм§Җкі мһҲм§Җ м•ҠмҠөлӢҲлӢӨ.

мғҒлҜјл“ӨмқҖ, мҳҶм—җ кұёлҰ° лҙүмқ„ мӨҖ비н•ҙ, кұ°кё°м—җ к°Ҳм•„ мһ…м–ҙлҘј кұём–ҙ л‘ЎлӢҲлӢӨ.

мң ліөн•ң мӮ¬лһҢл“ӨмқҖ, лӘҮк°ңмқҳ лЎұмқ„ лӮҳл¬ҙмқҳ лҙүм—җ кұёкұ°лӮҳ м§Җ붕м—җ л§ӨлӢ¬кұ°лӮҳ н•©лӢҲлӢӨ.

мң ліөн•ң 집м—җлҠ”, кҪӨ л“ӨлӘЁмӢ¶мқҖ н–үлҰ¬(мҶҢл§Ө=лҢҖлӮҳл¬ҙлӮҳ лІ„л“ңлӮҳл¬ҙлЎң м§ мғҒмһҗ)

н•ҳм§Җл§Ң мһҲм–ҙмҡ”.

н•ҷмһҗлӮҳ мғҒмқёл“ӨмқҖ, 붓과 лЁ№,

кұ°кё°м—җ л‘җлЈЁл§ҲлҰ¬к°Җ лҶ“м—¬м ё мһҲлҠ” мһ‘мқҖ лҸ…м„ңлҢҖлҘј мҳҶм—җ л‘җм–ҙ м•үм•„ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

м ҠмқҖ л¶ҖмқёмқҖ м№ҳл§Ҳ(лҜјмЎұ мқҳмғҒ)лҘј л„Јм–ҙ л‘җлҠ” мһ‘мқҖ кІҖмқҖ мһҘмқ„ к°Җм§Җкі мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

пјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқпјқ

мЎ°м„ мқҳ мӢқлҹүл¶ҖмЎұмқҖ кёүкІ©н•ң мқёкө¬мҰқк°Җм—җ мӢқлҹү мҰқмӮ°мқҙ

л”°лқјмһЎмқ„ мҲҳ м—Ҷкё° л•Ңл¬ём—җ мқјм–ҙлӮ¬лҚҳ кІғмқҙлӢӨ.(мӢқлҜјм§Җ 36л…„м—җ л°°мҰқ)

гҖҢмЎ°м„ мҙқлҸ…л¶Җ нҶөкі„ м—°ліҙгҖҚмЎ°м„ мҙқлҸ…л¶ҖнҺё

гҖҖ

м—°м°Ё……м—°л§җ лҠҳ мқёкө¬

1910л…„�л§Ң 8780лӘ… (н•ңмқјн•©л°©л…„)

1915л…„�л§Ң 7630лӘ…

1920л…„�л§Ң 6078лӘ…

1925л…„�л§Ң 3326лӘ…

1930л…„�л§Ң 5587лӘ…

1935л…„�л§Ң 8864лӘ…

1940л…„�л§Ң 4563лӘ…

1944л…„�л§Ң 0174лӘ… (5мӣ”)

мқҙ мҷё мқјліё лӮҙм§ҖлӮҳ л§ҢмЈјм—җлҸ„ л§ҺмқҖ н•ңкөӯмқёмқҙ мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

н•ң лӘ…лӢ№мқҳ лҜё мҶҢ비лҹүмқҙ л…„л§ҲлӢӨ к°җмҶҢн•ҳкі мһҲлҠ” нҶөкі„ мһҗлЈҢлҘј кәјлӮҙкі ,

мЎ°м„ мңјлЎңл¶Җн„° лҜёлҘј м•ҪнғҲн•ң кІ°кіјлқјкі н•ҳлҠ” мЈјмһҘлҸ„ мһҲмҠөлӢҲлӢӨл§Ң,

мқёкө¬мҰқк°ҖлЎң мҶҢмӢқмқҳ мң л…„ мқёкө¬мқҳ 비мңЁмқҙ нҒ°нҸӯмңјлЎң мҰқк°Җн•ҙ лӮҳк°ҖлӢҲк№Ң,

н•ңкөӯмқё н•ң лӘ…лӢ№мқҳ лҜё мҶҢ비лҹүмқҙ к°җмҶҢн•ҳлҠ” кІғмқҖ лӢ№м—°н–ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

лҳҗ, нҒ° к°Җлӯ„л°ңлЎң мҢҖмқҳ мҲҳнҷ•нҷ•лҹүмқҙ кІ©к°җн•ң н•ҙлҸ„ мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.